○鴨川市環境条例施行規則

平成17年2月11日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市環境条例(平成17年鴨川市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害物質)

第2条 条例第2条第5号ウに規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) 塩素及び塩化水素

(3) フッ素、フッ化水素及びフッ化けい素

(4) 鉛及びその化合物

(5) 窒素酸化物

(6) 硫化水素

(7) その他の有害物質

(1) 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上の井戸(井戸が2以上ある場合はその合計)を設置している者

(2) 前号に定めるもののほか、公害を発生するおそれがあると市長が特に認める者

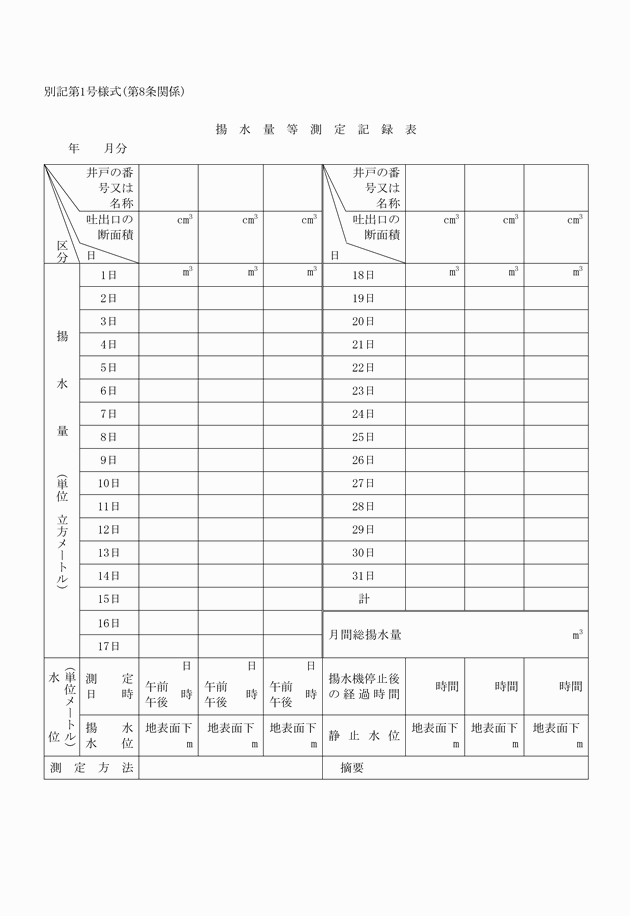

(1) 揚水量等の測定の結果 揚水量等測定記録表(別記第1号様式)

(2) 前号に定めるもの以外の測定の結果 市長が指定する記録表

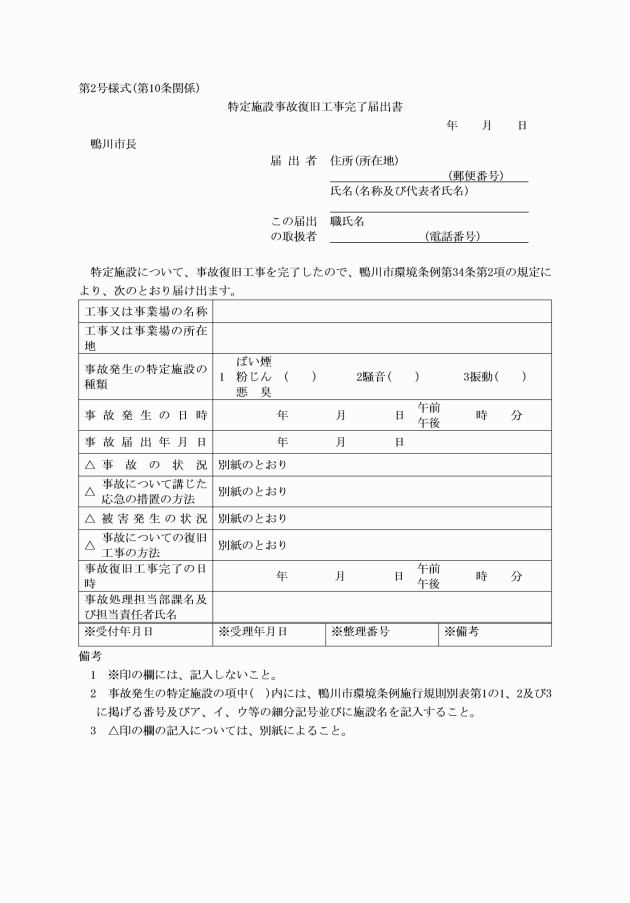

(事故発生の届出)

第9条 条例第34条第1項の規定による届出は、電話等の迅速な方法により行わなければならない。

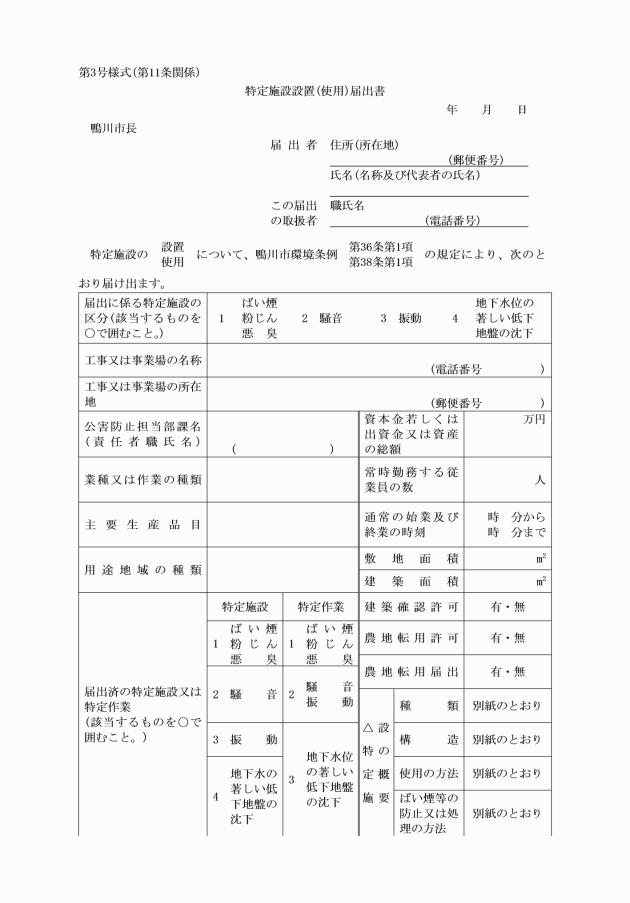

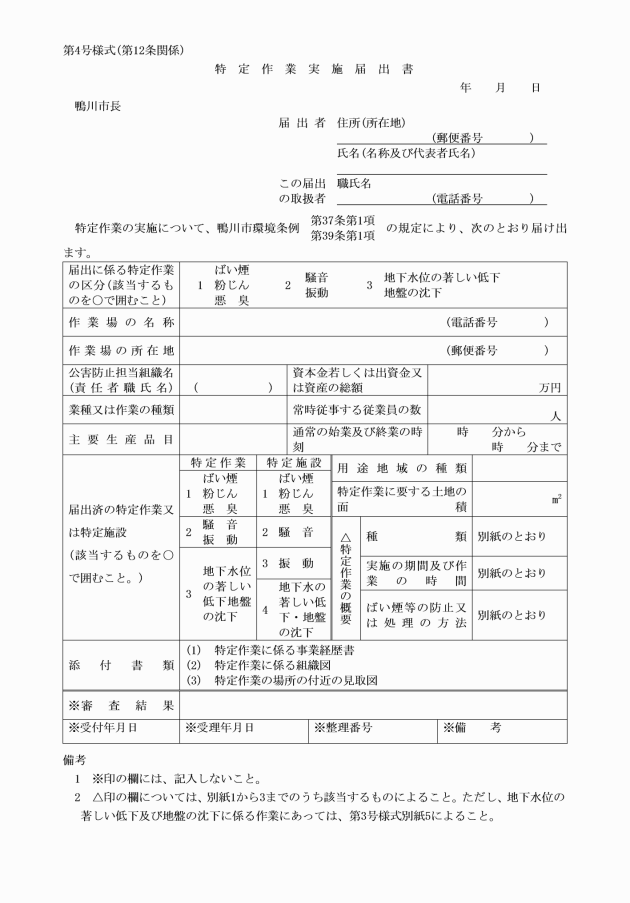

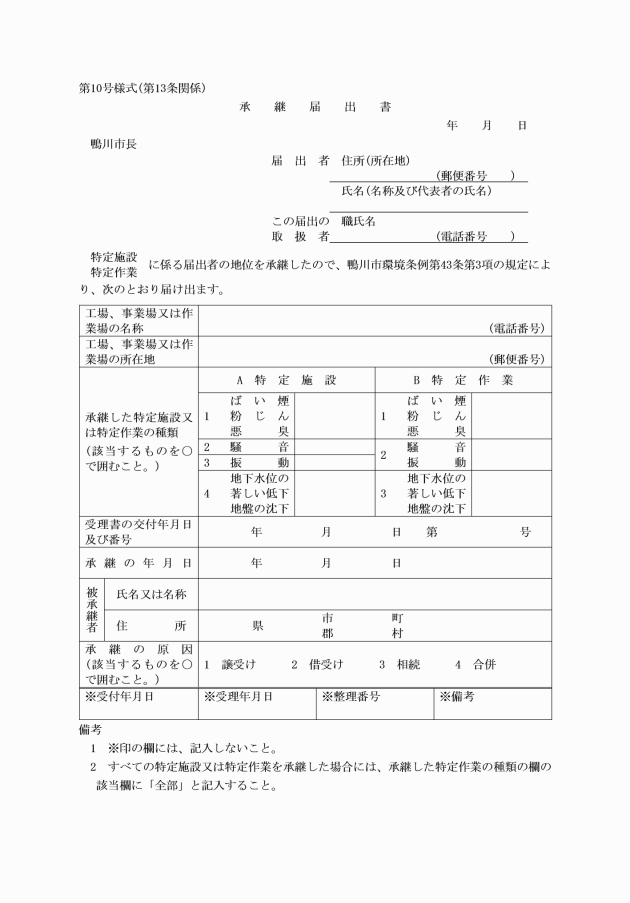

2 条例第36条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 工場等の業種、工場等で行われる作業の種類、主要生産品目及び工場等を有する法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額

(2) 工場等に常時勤務する従業員の数

(3) 工場等の敷地面積、建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。)及び所在地の属する地域の用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)の種類

(4) 公害防止のための組織及び担当責任者の氏名

(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻

(6) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日

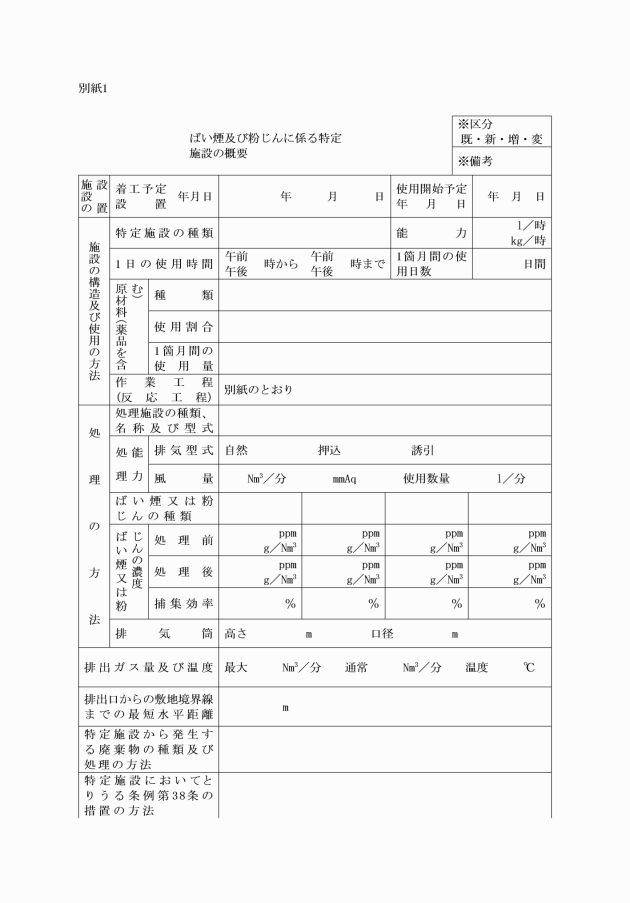

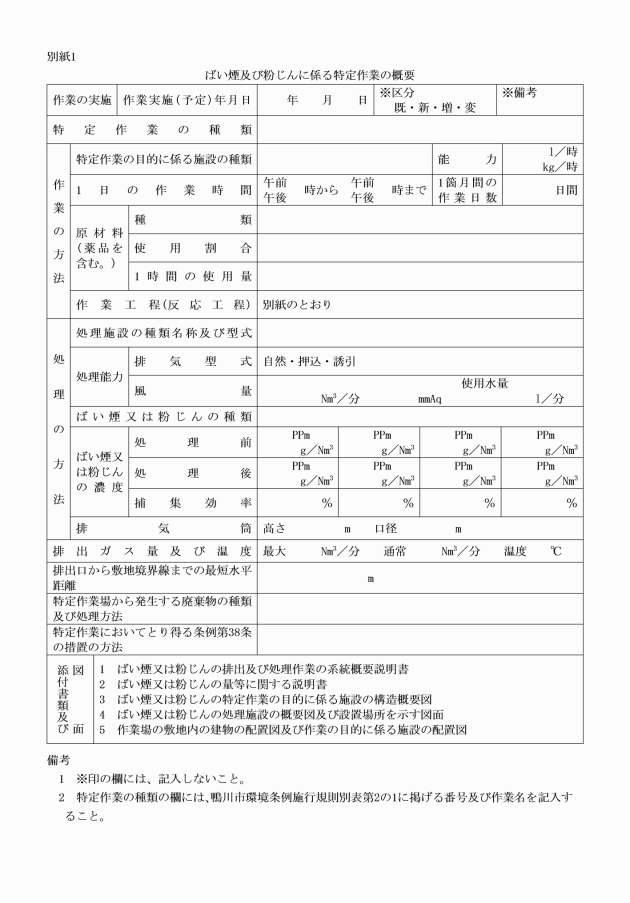

(1) ばい煙等の排出及び処理に係る作業の系統の概要を説明する書類

(2) ばい煙等の量等に関する説明書

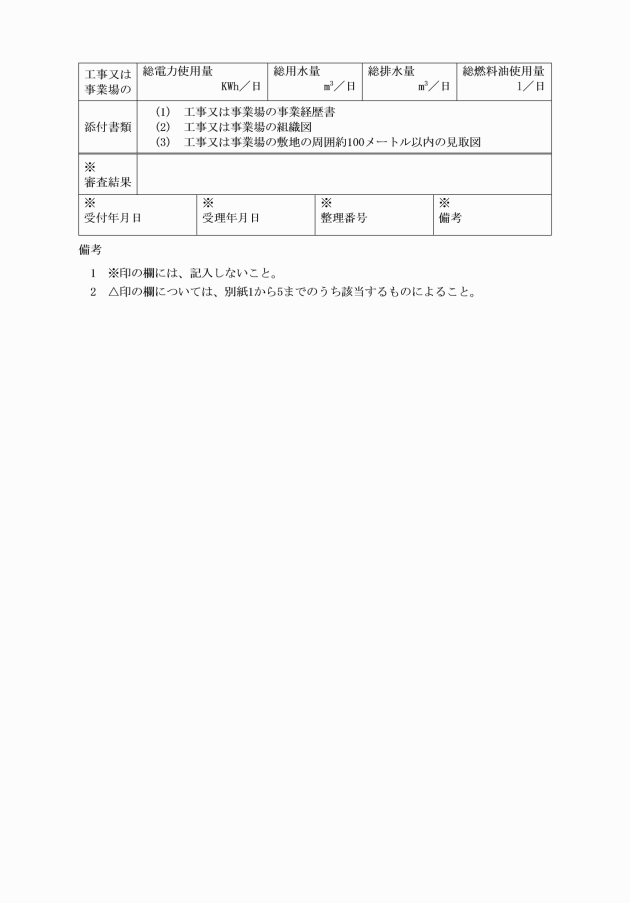

(3) 工場等の事業経歴書

(4) 工場等の組織図

(5) 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図

(6) ばい煙等の防除施設の設置場所を示す図面

2 条例第37条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定作業の種類、主要生産品目及び特定作業を行う法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額

(2) 特定作業に常時従事する従業員の数

(3) 特定作業に要する土地の面積及び当該特定作業を行おうとする場所の属する地域の用途地域の種類

(4) 公害防止のための組織及び担当責任者の氏名

(5) 特定作業の開始予定年月日

(6) 条例第35条に規定する異常気象等の発生時にとり得る措置の方法

(3) 特定作業の目的に係る施設の配置図

(特定建設作業の実施の届出を要する区域)

第14条 条例第46条第1項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

(2) 前号に規定する区域以外の区域であつて、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「保育所」という。)

ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(以下「入院施設を有する診療所」という。)

エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)

オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)

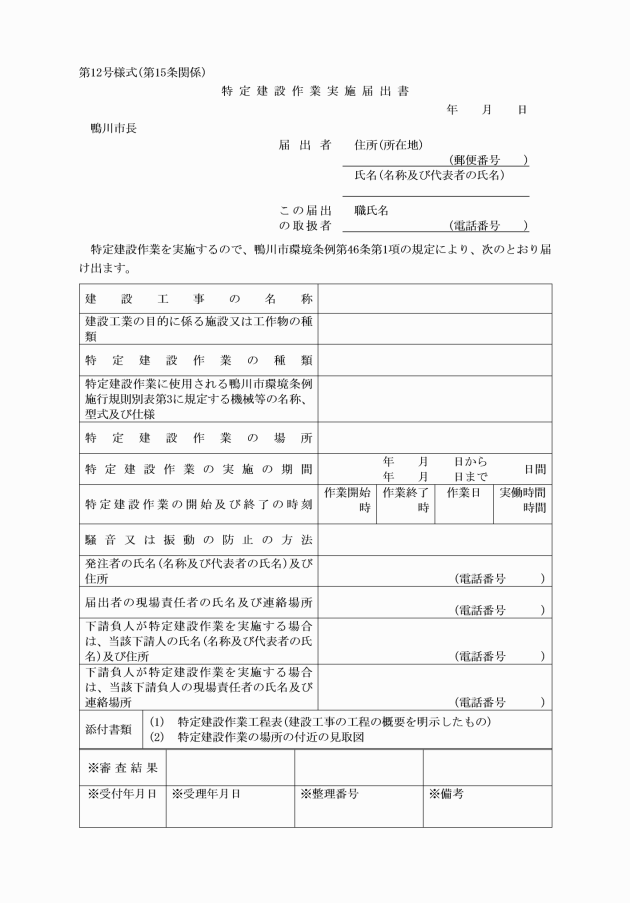

2 条例第46条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用される別表第3に規定する機械等の名称、型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3 条例第46条第2項に規定する規則で定める書類及び図面は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

(拡声器の使用規制区域)

第16条 条例第48条第1項第1号に規定する規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲30メートル以内の区域とする。

(1) 学校

(2) 保育所

(3) 病院及び入院施設を有する診療所

(4) 図書館

(5) 特別養護老人ホーム

(1) 午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声器を使用しないこと。

(2) 拡声器の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。ただし、自動車による等移動して拡声器を使用する場合にあっては、同一場所において使用する場合に限る。

(3) 2以上の拡声器(携帯して使用する拡声器を除く。)を使用する場合は、拡声器の間隔は50メートル以上とする。

(4) 地上7メートル以上の位置で拡声器を使用しないこと。

(5) 拡声器から発生する音量は、別表第6の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる音量の範囲内とすること。

(2) 商業宣伝を目的として午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声器を使用しないこと。

(3) 商業宣伝を目的として地上7メートル以上の位置で拡声器を使用しないこと。

(4) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業をいう。)を営む施設及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場をいう。)においては、直接屋外に向けて拡声器を使用しないこと。

(5) 拡声器から発生する音量は、別表第6の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。

(深夜騒音の規制対象となる営業)

第18条 条例第49条に規定する規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。

(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定する飲食店営業をいう。ただし、専ら仕出しを目的とするもの並びに事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)

(2) 喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定する喫茶店営業をいう。ただし、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車に対する燃料又は動力源供給営業

(4) ボーリング場営業

(5) ゴルフ練習場営業

(除外される燃焼行為)

第19条 条例第51条に規定する規則で定める燃焼行為は、次に掲げるものとする。

(1) 風水害等の非常災害のため、燃焼させるとき。

(2) 農作物の病害虫防除又は凍結防止のため、燃焼させるとき。

(3) 周辺の生活環境を損なうおそれがない場合であって農業用肥料づくり又は焼き芋づくり等のため、燃焼させるとき。

(4) 学校教育活動又は社会活動において、キャンプファイアー又は陶器づくり等のため、燃焼させるとき。

(5) 宗教上の行為のため、燃焼させるとき。

(6) 大気の汚染又は悪臭の発生を最小限にする焼却炉等の使用により燃焼させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めて燃焼させるとき。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市公害防止条例施行規則(昭和48年鴨川市規則第6号)又は公害防止条例施行規則(昭和48年天津小湊町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和元年9月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

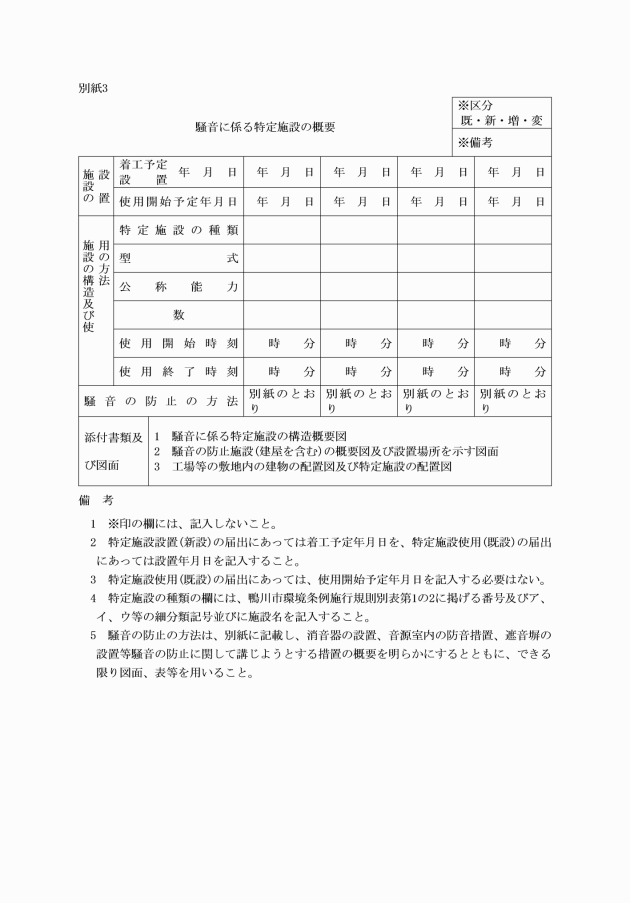

1 騒音に係る特定施設

番号 | 施設の種類 |

1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) エ 液圧プレス オ 機械プレス カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) キ 鍛造機 ク ワイヤーフォーミングマシン ケ ブラスト コ タンブラー サ 製鋲機 シ 製釘機 ス 高速度切断機 セ 平削盤 ソ 型削盤 タ 研摩機 チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) |

2 | 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |

3 | 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |

4 | 粉砕機 ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |

5 | 繊維機械 ア 織機(原動機を用いるものに限る。) イ 紡績機械 ウ 編組織 エ 撚糸機 |

6 | 建設用資材製造機械 ア コンクリートプラント イ アスファルトプラント |

7 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー ウ 砕木機 エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |

8 | 抄紙機 |

9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |

10 | 合成樹脂用射出成形機 |

11 | 鋳型造型機 |

12 | ニューマチックハンマー |

13 | ロール機 |

14 | 自動製びん機 |

15 | ドラムカン洗浄機 |

16 | ロータリーキルン |

17 | コルゲートマシン |

18 | 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。) |

19 | 走行クレーン ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワットのものに限る。) イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) |

20 | 集じん装置 |

21 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |

22 | 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。) ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |

23 | クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |

24 | 営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同項第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設 |

備考 次に掲げる施設は除く。

1 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場に設置される施設

2 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号に規定する電気工作物

3 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物

4 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設

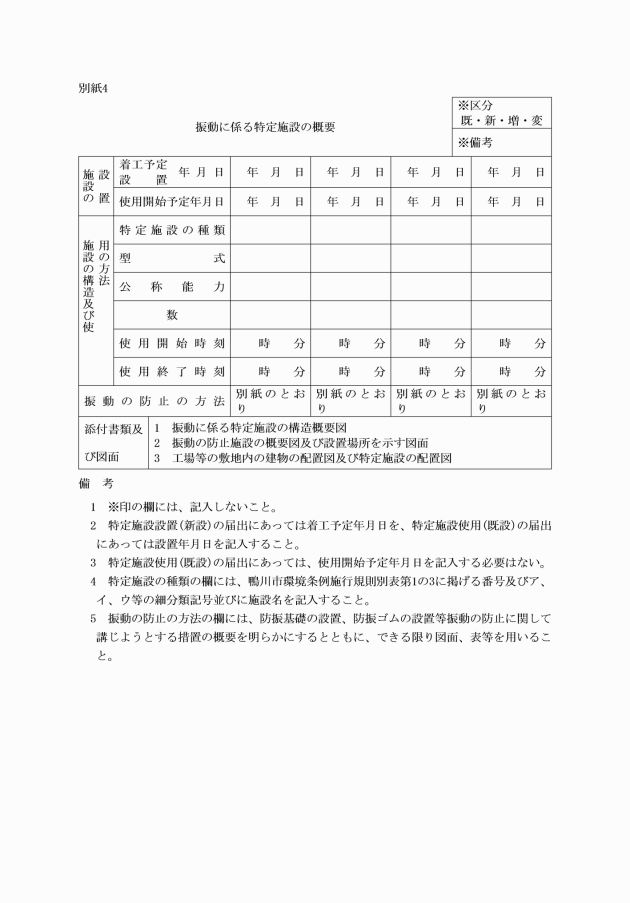

2 振動に係る特定施設

番号 | 施設の種類 |

1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ 液圧プレス エ 機械プレス オ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) カ 鍛造機 キ ワイヤーフォーミングマシン |

2 | 圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |

3 | 粉砕機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |

4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |

5 | コンクリート製品製造機械 ア コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。) イ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |

6 | 合成樹脂射出成形機 |

7 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |

8 | 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。) ア ディーゼルエンゼン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |

9 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー |

10 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |

11 | ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上に限る。) |

12 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |

備考 次に掲げる施設は除く。

1 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設

2 電気事業法第2条第1項第14号に規定する電気工作物

3 ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物

4 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設

3 悪臭に係る特定施設

番号 | 施設の種類 |

1 | 食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 乾燥施設 イ 粉砕施設 ウ たん白質分解施設 |

2 | 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 樹脂加工施設 イ 漂白施設 ウ 植毛施設 エ 製綿施設 |

3 | 木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア タール又はアスファルト合浸施設 イ 吹付塗装施設 ウ くん蒸施設 エ 漂白施設 オ 切断施設 カ 粉砕施設 キ 研削施設 |

4 | 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア グラビア印刷施設 イ 金属板印刷施設 |

5 | 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 反応施設 イ 精製施設 ウ 抽出施設 エ 電解施設 オ 重合施設 カ 蒸発濃縮施設 キ 乾燥施設 ク 焙焼施設 ケ 粉砕施設 コ 造粒施設 サ 混合施設 シ 分解施設 ス 合成施設 セ 蒸留施設 |

6 | ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 加流施設 イ 混練施設 |

7 | 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 粉砕施設 イ 混合施設 ウ 溶融施設 エ 焼成施設 オ 乾燥施設 カ 研摩施設 キ 選別施設 ク 粉体用コンベヤー施設 |

8 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 非鉄金属溶融施設 イ 溶融メッキ施設 ウ 電気メッキ施設 エ 酸洗施設 オ エッチング施設 カ 吹付塗装施設 キ 乾燥焼付施設 ク 粉砕施設 ケ 配合施設 コ 電解施設 サ 精錬施設 シ 研摩施設 ス 粉体用コンベヤー施設 |

9 | その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 吹付塗装施設 イ 乾燥焼付施設 ウ 電気メッキ施設 エ 貝がらの粉砕施設 オ 鶏ふんの乾燥施設 |

10 | 廃棄物の処分の用に供する施設 |

11 | その他市長が認める施設 |

備考 次に掲げる施設は除く。

1 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設

2 電気事業法第2条第1項第14号に規定する電気工作物

3 ガス事業法第2条第12項に規定するガス工作物

4 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設

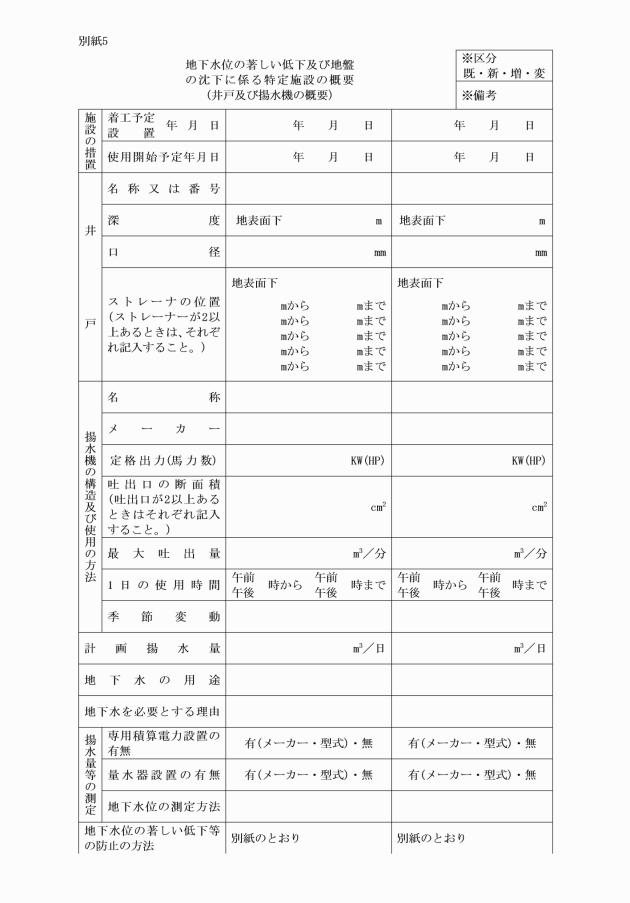

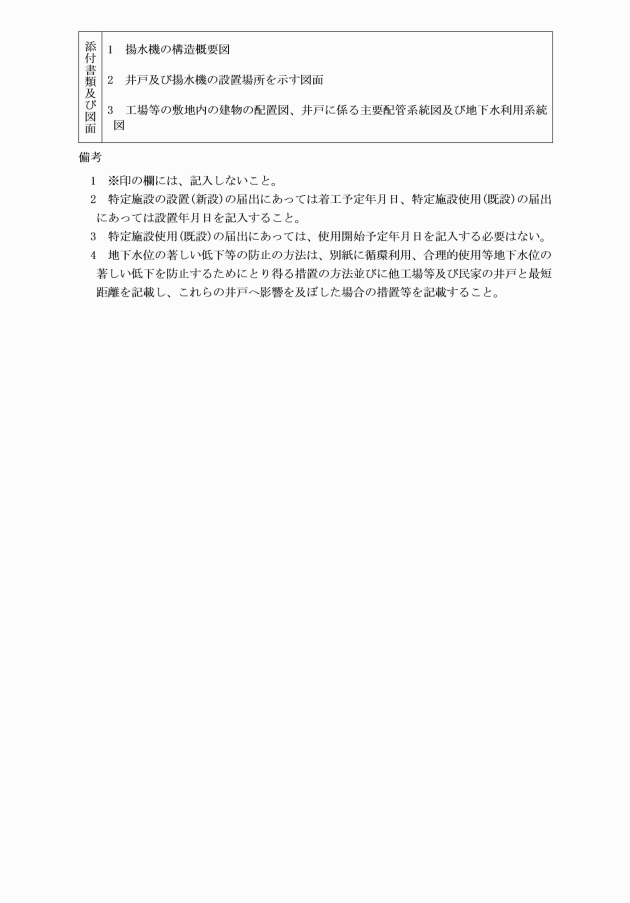

4 地下水位の著しい低下及び地盤の沈下に係る特定施設

番号 | 施設の種類 |

1 | 井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるもの) |

備考 次に掲げる施設は除く。

1 温泉法(昭和23年法律第125号)第9条第1項の規定により許可を受けた動力装置

2 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の同法第6条第1項に規定する河川区域に設置される施設

3 工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項に規定する指定地域内に設置される井戸

4 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第4条第1項に規定する指定地域内に設置される揚水設備

5 千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)第38条第1項に規定する指定地域内に設置される揚水施設

6 消火の用のみに供する施設

7 建設作業その他臨時的な用に供する施設であって、市長が認めたもの

別表第2(第4条関係)

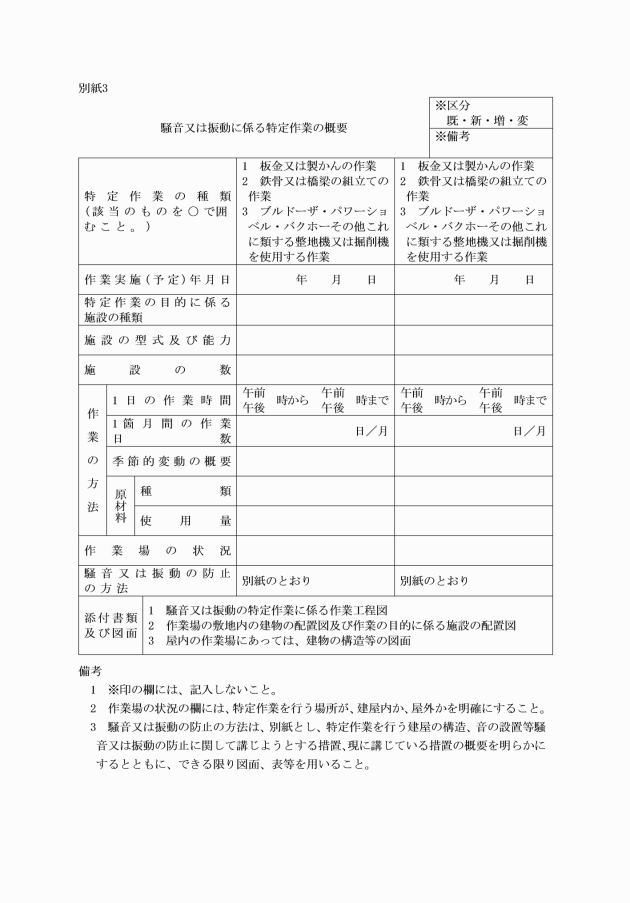

1 騒音又は振動に係る特定作業

番号 | 作業の種類 |

1 | 板金又は製かんの作業 |

2 | 鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。) |

3 | ブルドーザ・パワーショベル・バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。) |

4 | 自走式破砕機による破砕作業(建設現場における作業を除く。) |

備考 別表第1の1及び2に掲げる特定施設を設置して行う作業は除く。

2 悪臭に係る特定作業

番号 | 作業の種類 |

1 | ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理 |

2 | 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 |

3 | 農薬又は化学肥料の製造 |

4 | 飼料又は有機肥料の製造(13の項に掲げる施設を除く。) |

5 | 貝灰の製造 |

6 | 綿の製造又は再生 |

7 | 金属箔又は金属粉の製造 |

8 | 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工 |

9 | 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造 |

10 | 動物質廃棄物の焼却作業 |

11 | 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工 |

12 | ドライクリーニング |

13 | 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造 |

14 | 動植物油の精製 |

15 | 油かんその他のあきかんの再生 |

16 | 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造 |

17 | 金属の圧延又は熱処理 |

18 | 自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体する作業 |

19 | 紙又はパルプの製造 |

20 | 皮革製品の製造 |

21 | 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工 |

22 | たん白質の加水分解 |

23 | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |

24 | 上記に掲げる作業のほか、製造、加工、精製又は修理の工程においてアンモニア、フッ素化合物、シアン化水素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、塩化水素、窒素酸化物、アクロレイン、亜硫酸ガス、塩素、二硫化炭素、ベンゼン、硫酸(三酸化いおうを含む。)、ホスゲン、クロルスルホン酸、臭素、メルカプタン、一酸化炭素、ヨウ素、トルエン、フエノール、又はピリシンを使用し、又は発生させる作業、その他市長が認める作業 |

備考 別表第1の3に掲げる特定施設を設置して行う作業は除く。

3 地下水位の著しい低下及び地盤の沈下に係る特定作業

番号 | 作業の種類 |

1 | 農作業(井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるもの)による地下水の採取を伴うものに限る。) |

備考 別表第1の4備考5に掲げる揚水施設を設置して行う作業は除く。

別表第3(第5条関係)

特定建設作業

番号 | 作業の種類 |

1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |

2 | びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業 |

3 | さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業) |

4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |

5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |

6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |

7 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離50メートルを超えない作業) |

8 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業) |

9 | ブルドーザ・パワーショベル・バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業 |

10 | 振動ローラを使用する作業 |

備考 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。

別表第4(第6条関係)

1 規制基準

ア 一般の騒音の規制基準

区域の区分\時間の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |

午前8時から午後7時まで | 午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで | |

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |

第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |

工業地域及び工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |

その他の地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |

備考

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は早い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定点は、原則として音源の存する場所の敷地境界線上における地点とする。ただし、音源の存する場所及びその他の状況により、これにより難いとき、又はこれによることが適当でないときは、当該音源の存する場所以外の騒音の影響を受ける場所のうち、音量の最大値を示す地点とする。

4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

5 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法第8条第1項に掲げる地域(以下「第一種低層住居専用地域等」という。)を、その他の地域とは、第一種低層住居専用地域等以外の地域とする。

6 前項に規定するその他の地域で市長が第一種低層住居専用地域等に相当するものと認めて別に告示するものについては、第一種低層住居専用地域等に適用される規制基準を適用することができる。

7 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域内に存する学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

8 この表は、建設作業に伴って発生する騒音、拡声機の使用に係る騒音、飲食店営業等に係る深夜における騒音及び交通機関の走行音等については、適用しない。

イ 一般の振動の規制基準

区域の区分\時間の区分 | 昼間 | 夜間 |

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 | 65デシベル | 60デシベル |

その他の地域(ただし、工業専用地域を除く。) | 60デシベル | 55デシベル |

備考

1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

3 振動の測定点は、原則として振動源の存する敷地の境界線とする。

4 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

指示値の差 | 補正値 |

3デシベル | 3デシベル |

4デシベル 5デシベル | 2デシベル |

6デシベル 7デシベル 8デシベル 9デシベル | 1デシベル |

5 振動レベルの決定は、次のとおりである。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

6 区域の区分は、別表第4の1のアの備考の5に定めるところによる。

7 前項に規定するその他の地域で市長が第一種低層住居専用地域等に相当するものと認めて別に告示するものについては、第一種低層住居専用地域等に適用される規制基準を適用することができる。

8 学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

9 この表は建設作業に伴って発生する振動及び交通機関の走行に伴って発生する振動等については、適用しない。

ウ 特定建設作業の規制基準

1 特定建設作業の騒音が特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。また、特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、別表第3、1の項、4の項及び6の項から10の項までに掲げる特定建設作業にあっては、75デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の騒音又は振動が、午後7時から翌日の午前7時までの間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。

3 特定建設作業の騒音又は振動が当該特定建設作業の場所において1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。

4 特定建設作業の騒音又は振動が特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。

5 特定建設作業の騒音又は振動が日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。

備考

1 騒音の規制基準にいうデシベルとは、アの備考の1に定めるところによる。

2 騒音の測定は、アの備考の2に定めるところによる。

3 騒音の測定方法は、アの備考の4に定めるところによる。

4 振動の規制基準にいうデシベルとは、イの備考の1に定めるところによる。

5 振動の測定は、イの備考の2に定めるところによる。

6 振動の測定方法は、イの備考の4に定めるところによる。

7 振動レベルの決定は、イの備考の5に定めるところによる。

エ 飲食店営業等に係る深夜における騒音の規制基準

第18条各号に掲げる営業に係る深夜における騒音の規制基準は、当分の間、当該営業場の内から発生する騒音についてアの表、夜間の欄に定めるところによる。

オ 悪臭の規制基準

悪臭の規制基準は、周囲の環境等に照らし、敷地境界線上(煙突等の気体排出施設から排出されるものにあっては着地地域)で臭気を感知させることがきわめて少ないこと。

別表第5(第8条関係)

1 揚水量等の測定の方法

ア 揚水量の測定方法は、量水計によるものとする。ただし、資本金若しくは出資金が1,000万円未満又は常時勤務する従業員の数が300人未満の法人又は個人にあっては、当該揚水機専用の積算電力計によって揚水量を算出することができる。

イ 水位の測定方法は、水面測定器により、地表面から水面までの距離を測定するものとする。ただし、アのただし書に規定する者にあっては、ひも尺等により行うことができる。

ウ 揚水量の測定は、作業期間中1日ごとの揚水量について、水位の測定は原則として月の初日に、1回以上行うこと。

2 前項に定めるもの以外の測定の方法

市長が指定する方法による。

別表第6(第16条関係)

拡声機の使用に係る音量の基準

区域の区分 | 音量 |

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 45デシベル |

第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 50デシベル |

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 60デシベル |

工業地域及び工業専用地域 | 65デシベル |

その他の地域 | 55デシベル |

備考

1 デシベルとは、別表第4の1のアの備考の1に定めるところによる。

2 音量の測定は、別表第4の1のアの備考の2に定めるところによる。

3 音量の測定点は、当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の存する敷地の境界線上の地点)

4 音量の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合は、騒音計の指示値による。

5 区域の区分は、別表第4の1のアの備考の5に定めるところによる。