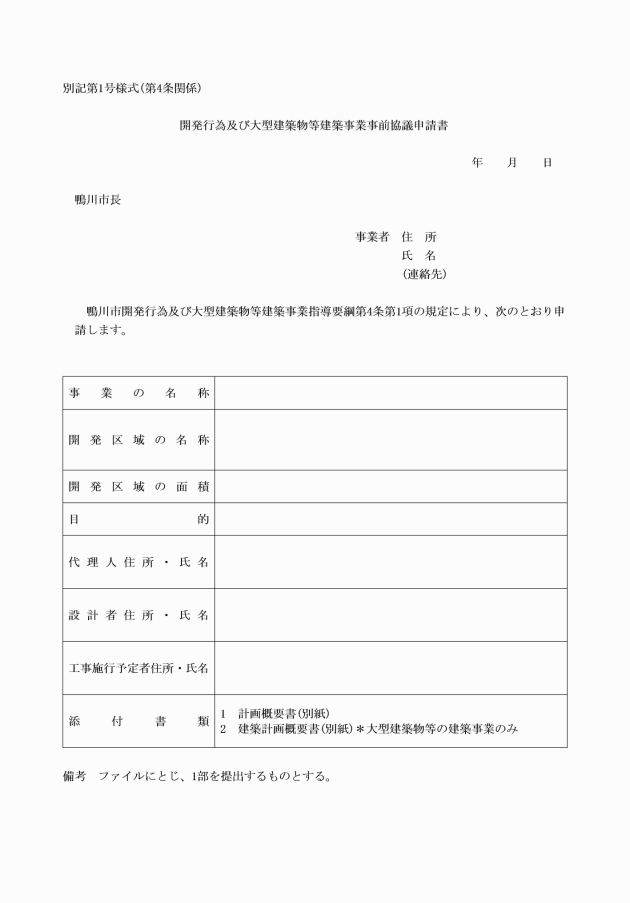

○鴨川市開発行為及び大型建築物等建築事業指導要綱

平成17年2月11日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、開発行為等に関し、近隣住民との間に生ずる紛争をできる限り防止するため、関係法令の定めによるもののほか必要な事項を定め、自然の保護、市民の生活環境の保全及び災害の防止等を基本とした指導を行い、鴨川市の健全な発展を図ることを目的とする。

(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12号に規定する開発行為をいう。

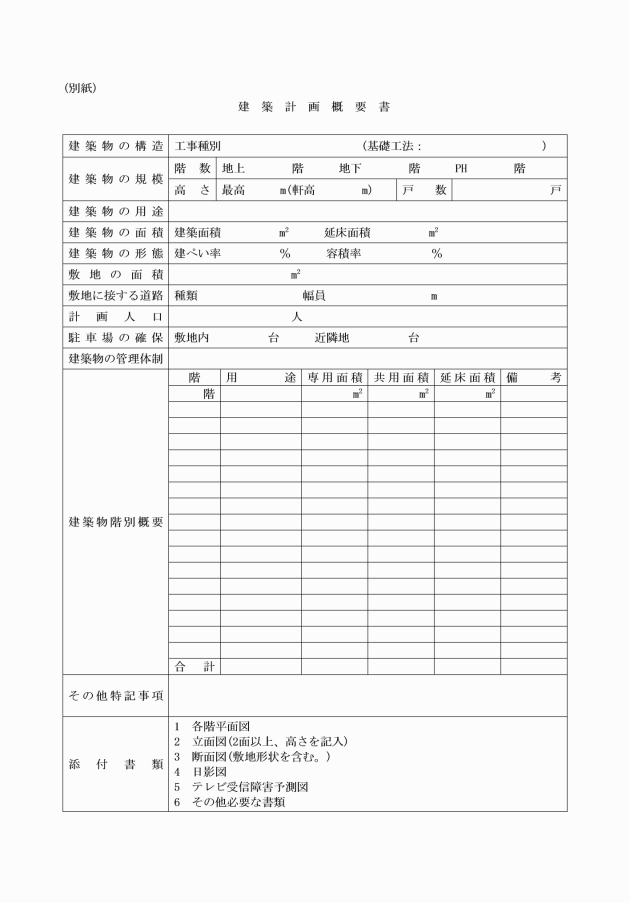

(2) 大型建築物 建築面積が1,000平方メートルを超える建築物をいう。

(3) 中高層建築物 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による高さが13メートルを超える建築物であって、大型建築物でないものをいう。

(4) 大型建築物等 大型建築物及び中高層建築物をいう。

(5) 特定工作物 法第4条第11項に規定する特定工作物をいう。

(6) 公共施設 法第4条第14項に規定する公共施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、次に掲げる開発行為等について適用する。ただし、市長が土地利用計画又は公共施設の整備状況等から特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 開発区域(開発行為及び大型建築物等の建築事業を行う土地の区域をいう。以下同じ。)の面積が1,000平方メートル以上のもの(同一事業者が一団とみなされる1,000平方メートル以上の区域を分割し、又は継続して行う場合及び複数の事業者がほぼ時期を同じくして行う1,000平方メートル以上の事業が一体のものと認められる場合を含む。)

(2) 主として特定工作物の建設の用に供する目的で行われるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

2 前項に規定するもののほか、次に掲げる行為については、開発行為及び大型建築物等の建築行為に準ずる行為として、この告示を適用する。

(1) 15戸以上の共同住宅を建築する行為

(2) 駐車場、資材置場等の設置その他の主として建築物の設置を目的としない目的で行われる土地の区画形質を変更する行為でその面積が3,000平方メートル以上のもの

2 市長は、前項の協議(以下「事前協議」という。)が整ったときは、開発行為及び大型建築物等建築事業協議同意通知書(以下「同意通知書」という。)を当該協議を行った事業者に交付するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者は、本市の土地利用に関する計画又は公共施設の整備に関する計画に適合するよう開発行為等の計画を策定するとともに、関係機関の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者及び工事施行者(開発行為等の工事の請負人又は請負によらず自ら工事を施行する者をいう。以下同じ。)は、開発行為等を円滑に進めるため、開発区域周辺の住民、土地所有者及び家屋所有者に対して、あらかじめその計画について説明し理解を得るよう努めなければならない。

3 事業者は、開発行為等により農業用水利及び施設等に影響を及ぼすおそれがある場合は、その関係住民又は農業団体等と十分な協議及び調整を行わなければならない。

4 事業者及び工事施行者は、開発行為等の施行過程において自らの責めに帰すべき事由により開発区域内及びその周辺の公共施設、住民、農作物等に被害を与えたときは、事業者及び工事施行者の責任において直ちに補償又は原状回復等の適切な措置を講じなければならない。

5 事業者は、開発行為等の工事完了後において、当該開発行為等に起因して住民等からの苦情又は紛争等が生じたときは、その処理に積極的に努めなければならない。

第6条 削除

(戸建住宅の区画面積)

第7条 戸建住宅に係る開発行為を行う場合の1区画の敷地面積は、原則として150平方メートル以上とし、開発行為の工事が終了した後であってもこれを分割し、地盤面の切土若しくは盛土を行い、又は共同住宅等の建築をしてはならない。

2 開発行為により施行した宅地又は建築物を販売する場合においても、前項の内容を宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条の規定により作成する物件説明書その他の書面に記載する等の措置を講じるものとする。

(開発区域の確定)

第8条 事業者は、開発区域に接する土地との境界について、あらかじめ関係権利者との間において確定させるものとする。この場合に官民境界があるときは、道路管理者等から境界確定協議書等の交付を受けることとする。

(公共施設の整備)

第9条 開発行為等に伴い必要となる公共施設の整備は、原則として事業者が行うこととする。当該施設の整備の必要性が開発区域外に及ぶ場合において、その主たる原因が当該事業者の開発行為等によるものであるときも、同様とする。

(道路の整備)

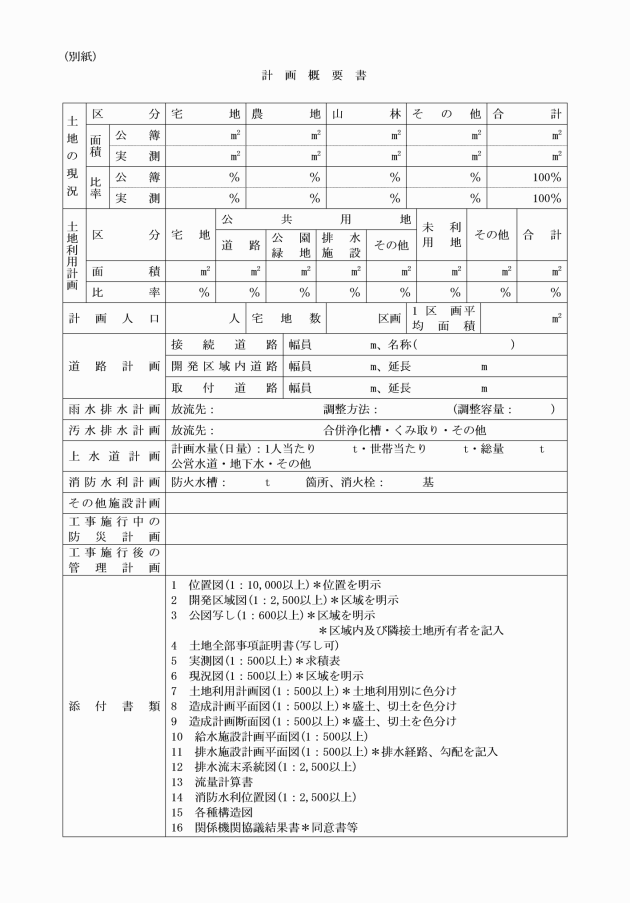

第10条 事業者は、次に掲げる事項を遵守して開発行為等を計画しなければならない。

(1) 開発区域内及び開発区域に接する道路において、当該道路の新設又は改良の計画があるときは、事業者が当該計画に基づき工事を施行すること。

(2) 既設道路から開発区域内に通じる道路を新設又は改良する必要があるときは、事業者が当該工事を施行すること。

(3) 開発区域内の道路の形態は、原則として袋状でないこと。ただし、やむを得ない場合は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路位置の指定に関する技術基準(以下「道路位置指定の基準」という。)に適合させること。

(4) 開発区域内の道路の幅員は、4メートル以上とする。なお、道路の付属設備である保護路肩や側溝は含まないものとする。ただし、やむを得ず側溝を幅員に含める場合は、蓋を設置すること。

(5) 開発区域内の道路は、当該道路以上の幅員を有する開発区域外の道路に接続すること。ただし、周辺の状況によりやむを得ないと認められる場合は、車両の通行に支障がない道路に接続することとする。なお、開発区域外の道路の幅員が狭く、交通安全上支障を来たすと認められる場合は、管理者と協議の上事業者が整備すること。

(6) 開発区域内の道路が同一平面で交差し、又は屈折する場合は、その角地に隅切りを設置すること。なお、隅切りの長さは、開発区域面積が3,000平方メートル未満の場合は、道路位置指定の基準によるものとし、原則として両側隅切りとする。また、開発区域面積が3,000平方メートル以上の場合は、宅地開発事業等の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)に定める設計の基準によるものとする。

(7) 開発区域内の道路の構造は、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように全面舗装とし、かつ、雨水等を有効に排出するため必要な側溝その他適当な施設(以下「側溝等」という。)を設け、流末施設に接続させるものとする。また、側溝を幅員に含める場合のU字溝は、最低24センチメートル以上の落蓋式とし、グレーチングをおおむね5メートルに1箇所設置するものとする。

(8) 開発区域内の道路の横断勾配は、原則としておおむね2パーセントの振り分けとする。また、縦断勾配は9パーセント以下とし、地形等によりやむを得ない場合は12パーセント以下とすることができ、6パーセントを超えるものについては、すべり止め等の処置を行い、8パーセントを超えるものについては側溝等の流速を減ずるための必要な施設を設けなければならない。

(9) 道路が屈曲し、又は道路に接してがけ、水路等に接している場合で必要と認められる場合は、街路灯、防犯灯等の照明施設及びガードレール、カーブミラー等の安全施設その他必要と認める施設を市長と協議の上、設置するものとし、その維持管理に要する経費は、当該施設等が市に帰属する場合を除き、事業者又は開発区域内利用者が負担するものとする。

(公園及び緑地)

第11条 事業者は、開発区域面積が3,000平方メートル未満の場合は90平方メートル以上、3,000平方メートル以上の場合は、開発区域面積の3パーセント以上の面積の公園、緑地又は広場を設置しなければならない。ただし、予定建築物の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(上水道)

第12条 給水の水源は、原則として公営水道によるものとする。

2 事業者は、上水道の供給についてはあらかじめ水道事業管理者と協議するものとする。

(雨水排水)

第13条 事業者は、開発区域内及び当該区域を含む流域から流出する雨水を開発区域外の排水施設に接続するときは、あらかじめ当該施設管理者と協議し、有効かつ適切に排水できるよう必要な施設を設置しなければならない。

(汚水排水)

第14条 事業者は、開発区域から排水されるし尿及び生活雑排水(以下「汚水」という。)を原則として合併浄化槽(千葉県浄化槽取扱指導要綱に適合するもの)により浄化した上、開発区域外の排水施設管理者等と協議し、当該排水施設に接続しなければならない。

2 事業者は、浄化槽を騒音、臭気等の防止に配慮した構造及び清掃、点検等に支障のない場所に設置するものとし、事業者又はその管理者は、常に良好な機能を維持すること。

(消防水利)

第15条 事業者は、開発区域内又はその周辺地域に消防水利施設がない場合は、消防法(昭和23年法律第186号)及び消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に基づきこれを設置しなければならない。

(衛生施設)

第16条 事業者は、市長と協議の上必要が生じた場合は、開発区域内のごみ収集作業に適した位置にごみ集積場を設置しなければならない。また、ごみ集積場の維持管理は、事業者又は開発区域内利用者が行うものとする。

(駐車施設)

第17条 事業者は、共同住宅を目的とする開発行為等を行う場合は、原則として計画戸数分以上の駐車場及び駐輪場を開発区域内に設置しなければならない。

2 事業者は、業務施設等を目的とする開発行為等を行う場合は、市長と協議して駐車場及び駐輪場を設置するものとする。

(環境保全)

第18条 事業者は、開発区域内又はその周辺地域の自然環境を保全し、災害及び公害の発生を未然に防止するよう努めなければならない。

2 事業者は、日影電波その他の障害について、近隣居住者等に影響を及ぼさないよう努めなければならない。

3 事業者は、土砂等の埋立てを行う場合は、鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成17年鴨川市条例第124号)等を遵守しなければならない。

(文化財の保護)

第19条 事業者は、開発行為等を行おうとするときは、事前に開発区域内における埋蔵文化財の有無について、千葉県教育委員会及び鴨川市教育委員会に照会し、回答を得なければならない。

2 事業者は、開発行為等の施行中において、埋蔵文化財を発見したときは、速やかに工事を中止し、その保存等について千葉県教育委員会及び鴨川市教育委員会の指示に従わなければならない。

3 埋蔵文化財の発掘調査に係る経費は、原則として事業者が負担するものとする。

(騒音、振動等の対策)

第20条 事業者は、開発行為等の施行の際の騒音及び振動について、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び鴨川市環境条例(平成17年鴨川市条例第122号)を遵守するものとする。

(工事車両の運行)

第21条 工事用道路として公道を使用するときは、事前に道路管理者と協議し、道路機能を損なわないよう適切な措置を講じなければならない。

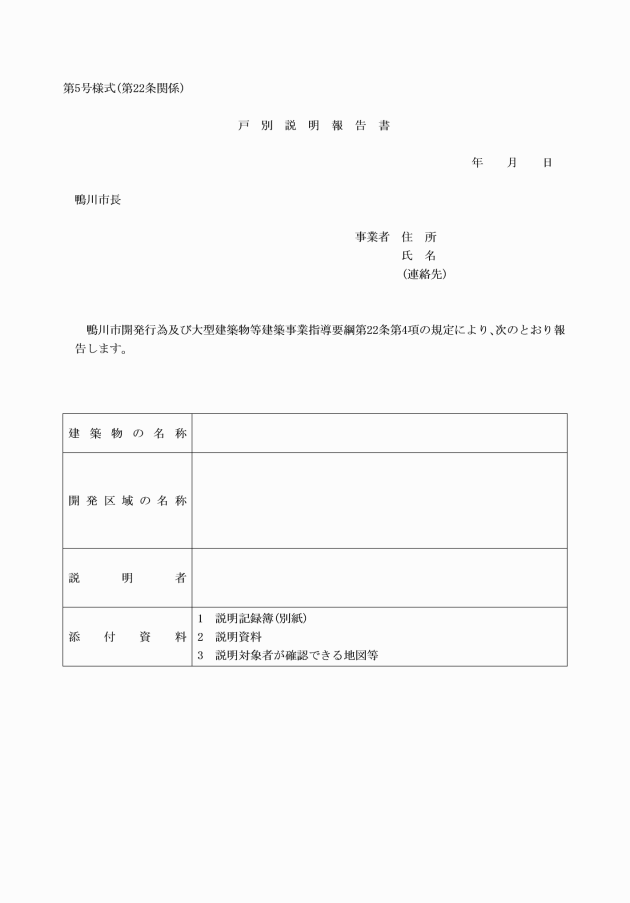

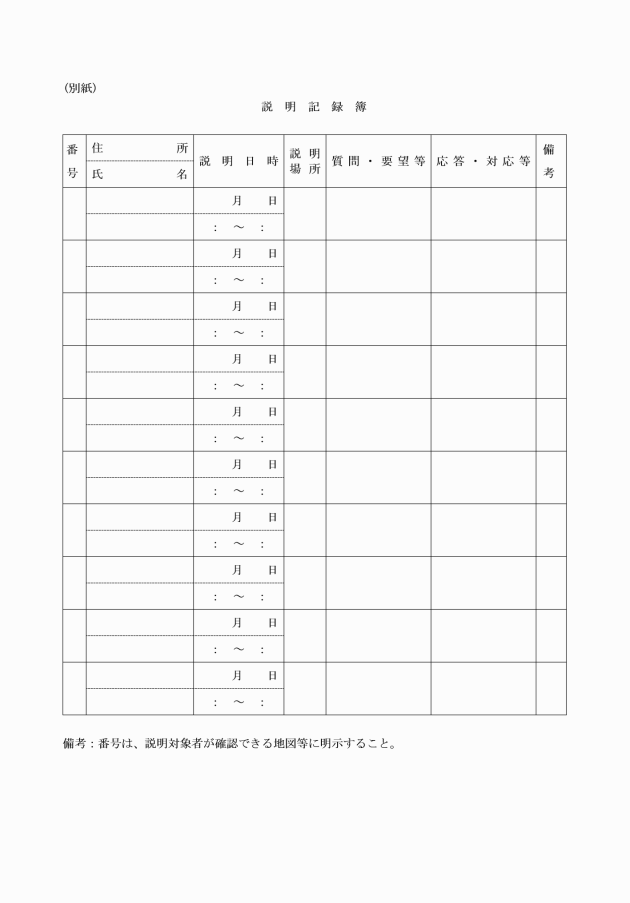

(事業計画の周知)

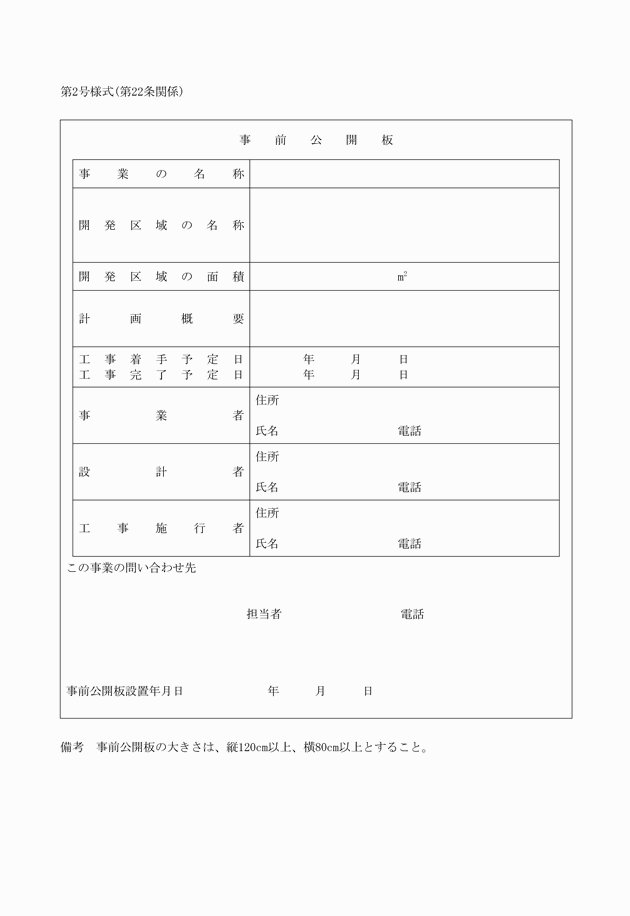

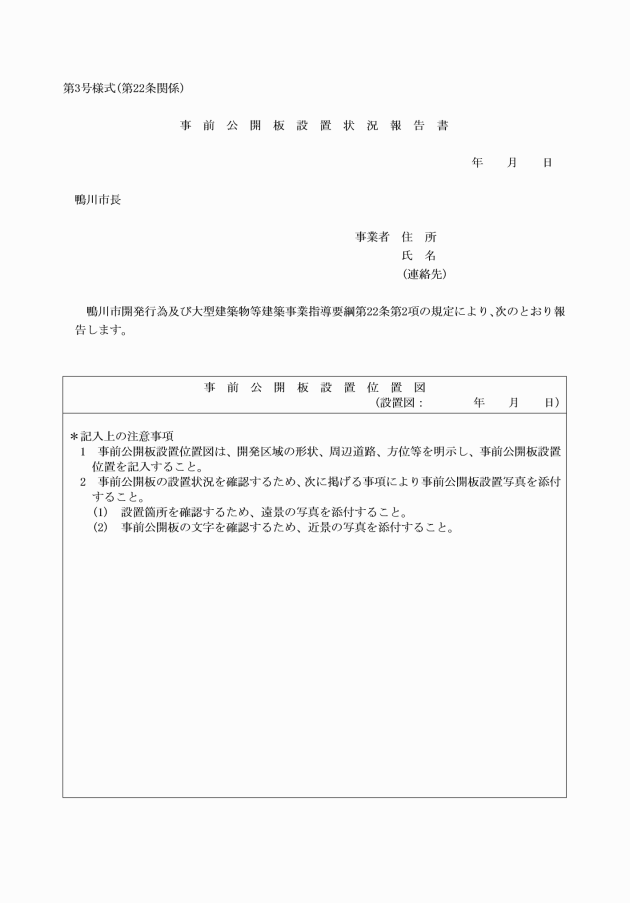

第22条 事業者は、市長に対し大型建築物等の建築事業に係る事前協議をしたときは、開発区域周辺の住民に対して事業の計画を周知させるため、速やかに事前公開板(別記第2号様式)を開発区域内の見やすい位置に設置しなければならない。ただし、市長が特に設置の必要がないと認めたときは、この限りでない。

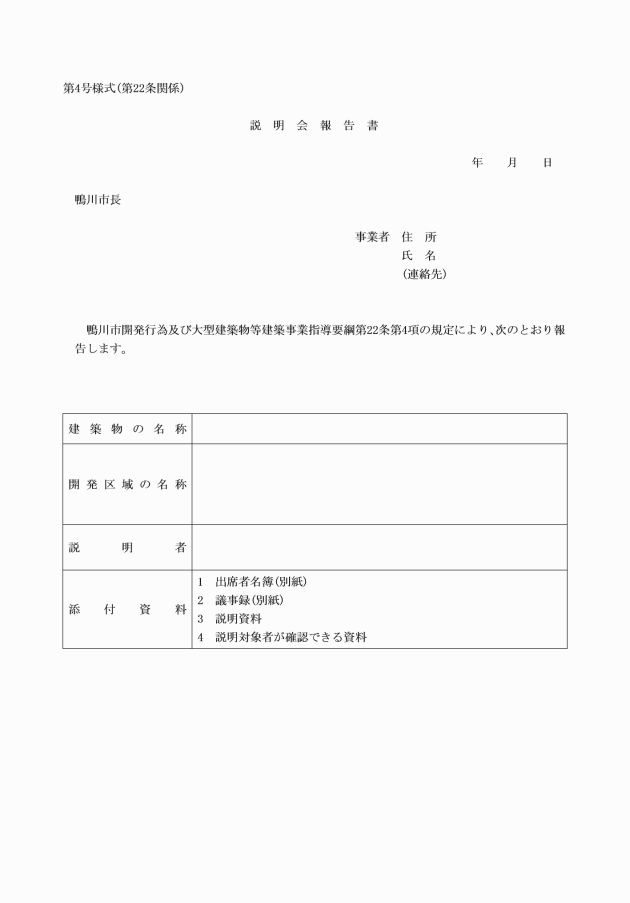

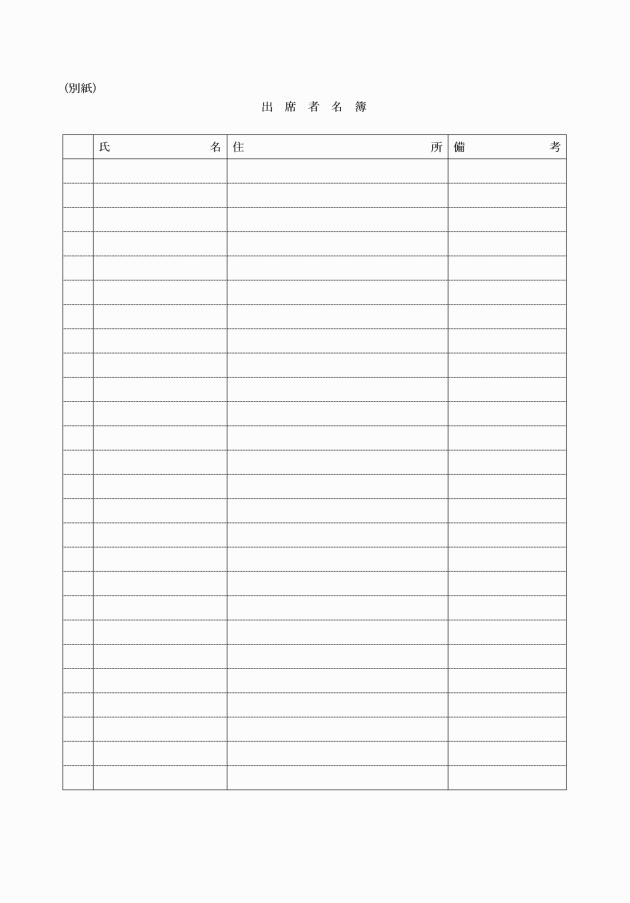

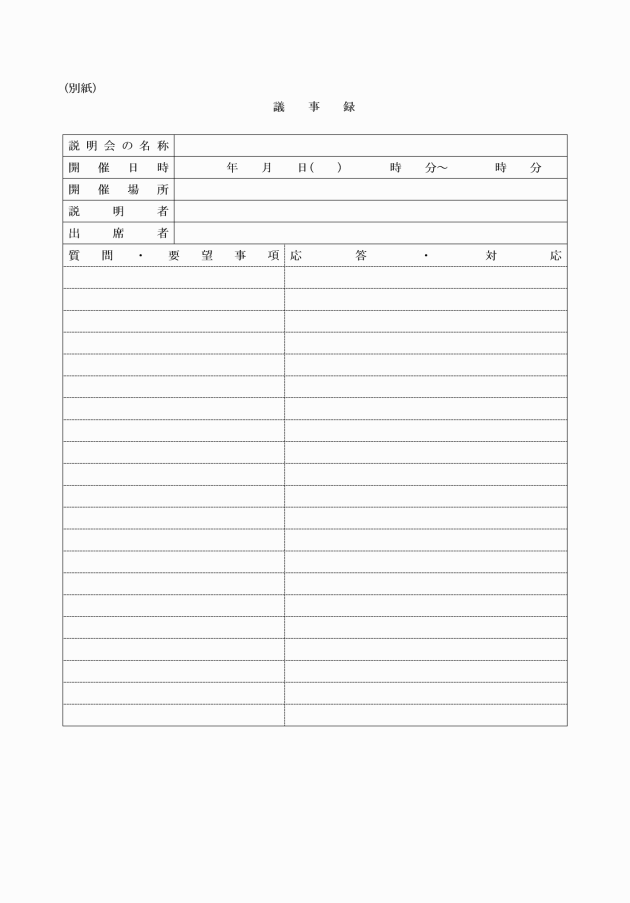

3 事業者は、大型建築物等の建築事業に係る事前協議が整うまでに、次に掲げる者に対し事業計画の内容、工事施行方法等についての説明会を開催し、又は戸別の説明を行わなければならない。

(1) 開発区域の境界線から予定建築物の高さの2倍以内の距離にある土地に居住する者及び当該土地の所有者並びに当該土地に存する建築物の所有者

(2) 予定建築物により電波障害等の影響を受けるおそれがある土地に居住する者及び当該土地の所有者並びに当該土地に存する建築物の所有者

(3) 予定建築物の建築工事による騒音、振動等により、通常の生活環境に著しい障害を生ずるおそれがある土地に居住する者及び当該土地の所有者並びに当該土地に存する建築物の所有者

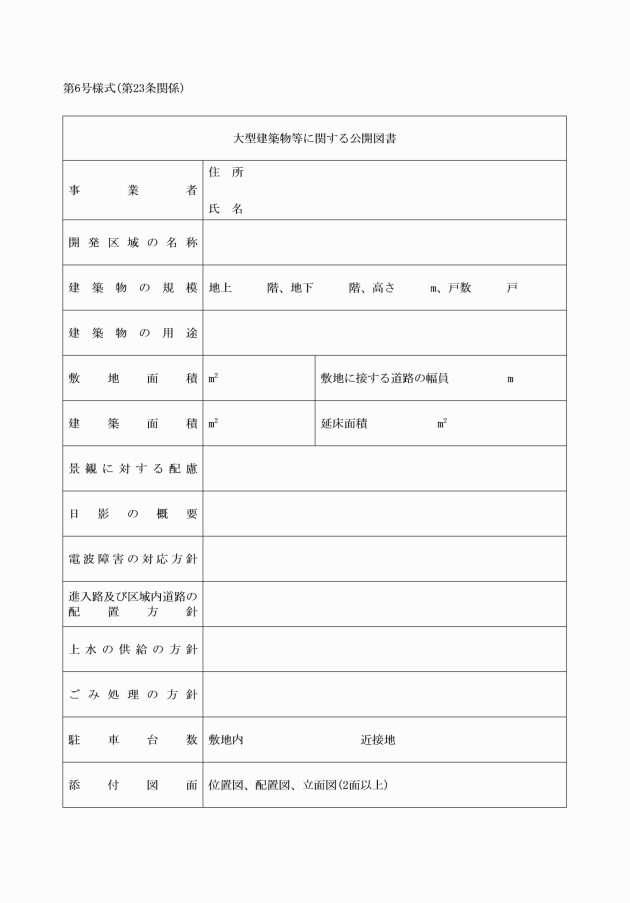

2 前項の公表を行う期間は、市長が指定した日から2週間とし、この期間中、住民は市長に対し当該事業計画に対する意見書を提出することができる。

(電波障害)

第24条 事業者は、大型建築物等の建築事業の施行により、開発区域周辺の住民が受信するテレビ等に電波障害が生ずると予想されるときは、あらかじめ当該地域の電波の状況を調査するものとする。

2 事業者は、前項の電波障害が生じたときは、当該障害の排除のため必要な施設を設置する等、事業者の責任において必要な措置を講じなければならない。

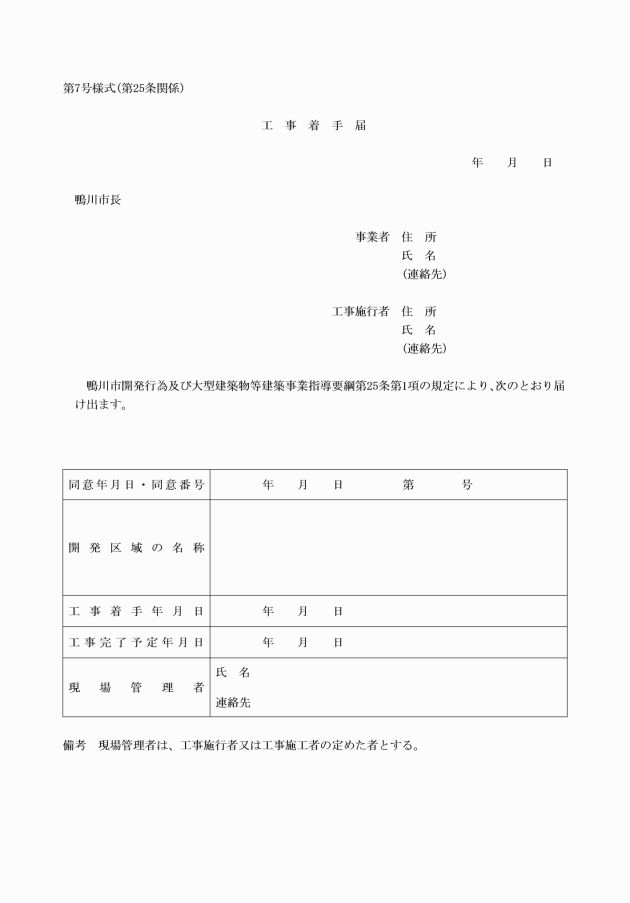

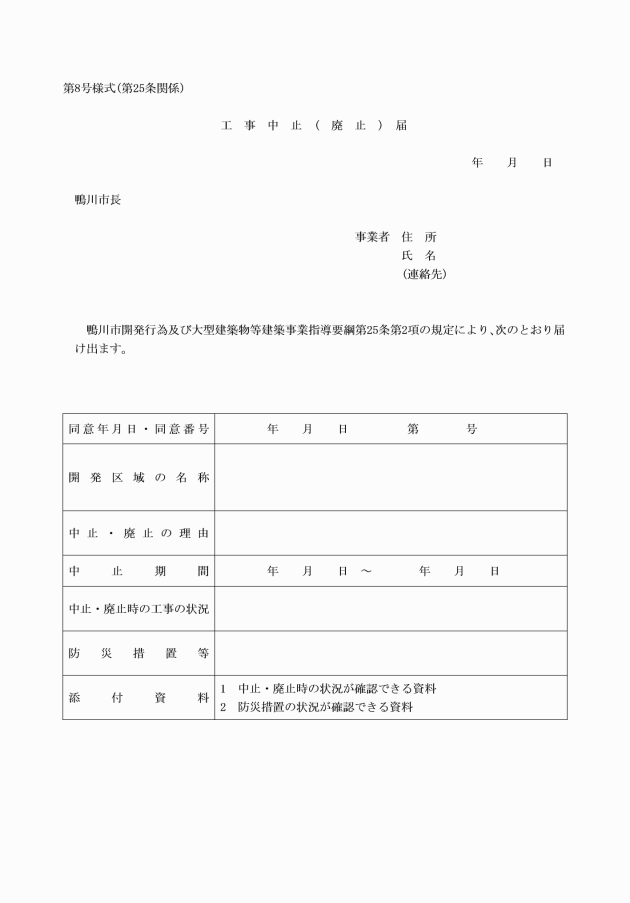

(工事着手届等)

第25条 事業者は、開発行為等に係る工事に着手したときは、速やかに工事着手届(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。

(完了確認等)

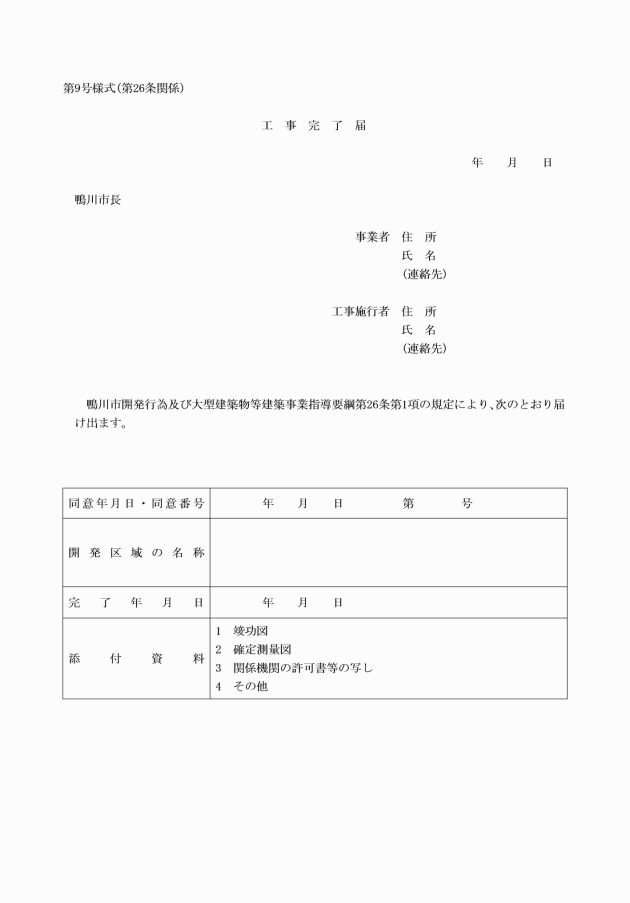

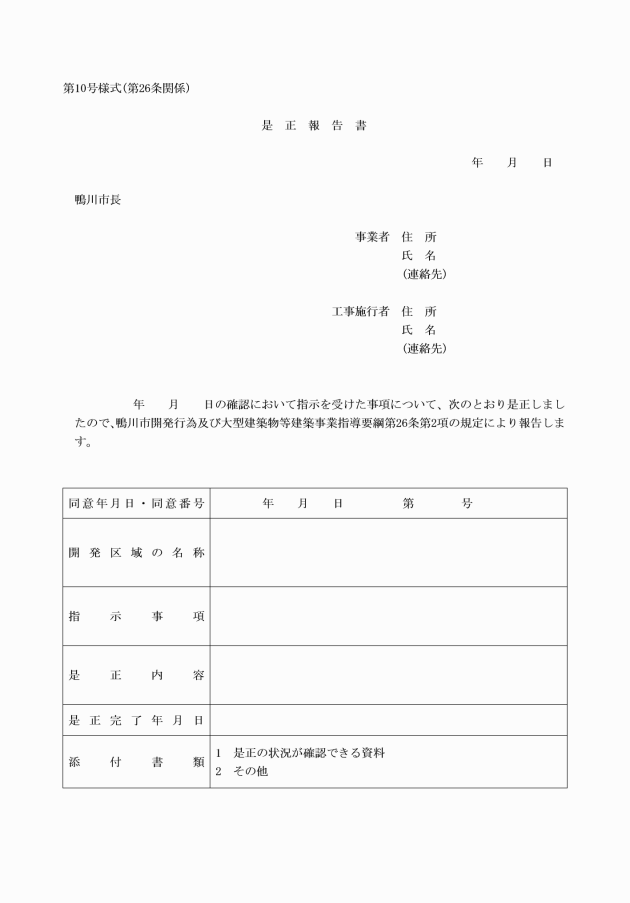

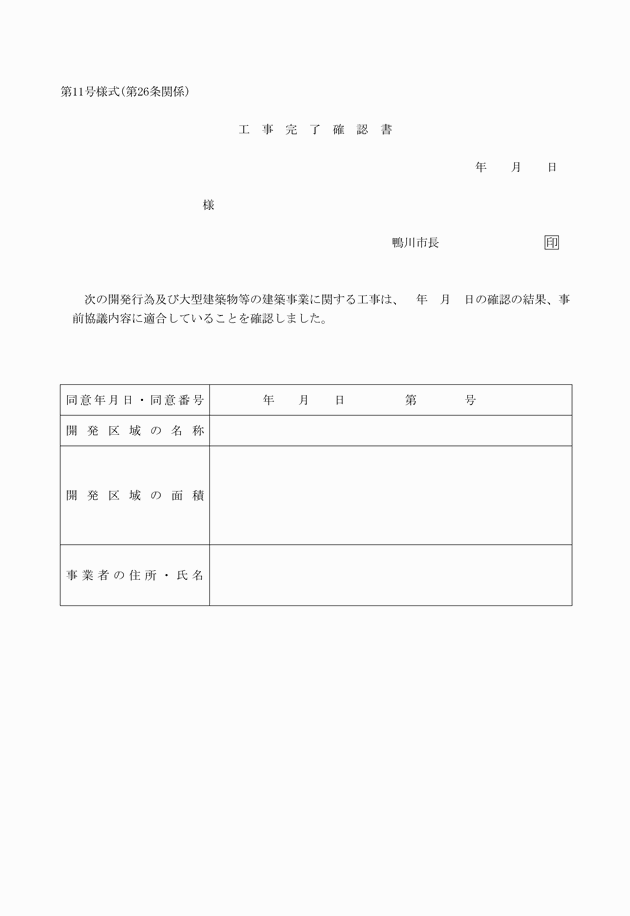

第26条 事業者は、開発行為等に係る工事が完了したときは、工事完了届(別記第9号様式)を市長に提出し、当該工事が事前協議内容に適合していることの確認を受けなければならない。

(立入調査)

第27条 市長は、開発行為等の施行に関し必要と認めたときは、職員を開発区域内に立ち入らせ、工事状況等を調査又は検査させることができる。

2 市長は、必要に応じて事業者から工事の報告又は資料の提出を求めることができる。

(指導及び勧告)

第28条 市長は、この告示を遵守しない事業者に対し、必要な指導及び勧告を行うものとする。

(同意の取消し)

第29条 市長は、事業者が行った工事が次の各号のいずれかに該当したときは、事前協議における同意を取り消すことができる。

(1) 第26条の規定による完了確認の結果、事前協議内容に適合しないと認めたとき。

(2) 同意通知書を交付した日から起算して3年以内に第26条の規定による完了確認ができなかったとき。

(その他)

第30条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市宅地等開発及び中高層建築事業指導要綱(平成2年鴨川市規程第1号)又は天津小湊町リゾート地域大型建築物指導要綱(平成2年天津小湊町告示第67号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年11月1日告示第247号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成20年3月3日告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定は、この告示の施行日以後になされた事前協議に係る開発行為等について適用し、同日前になされた事前協議に係る開発行為等については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月29日告示第75号)抄

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和3年10月12日告示第170号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。