○鴨川市教育・保育施設等の利用調整等に関する規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項の規定による保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「教育・保育施設等」という。)の利用に係る調整及び要請について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育・保育施設等の利用申込み)

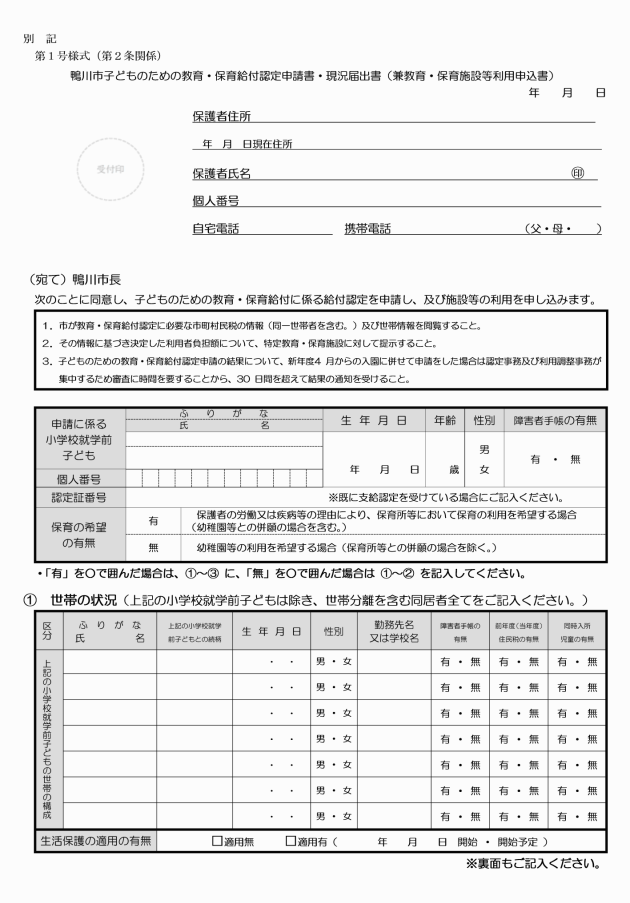

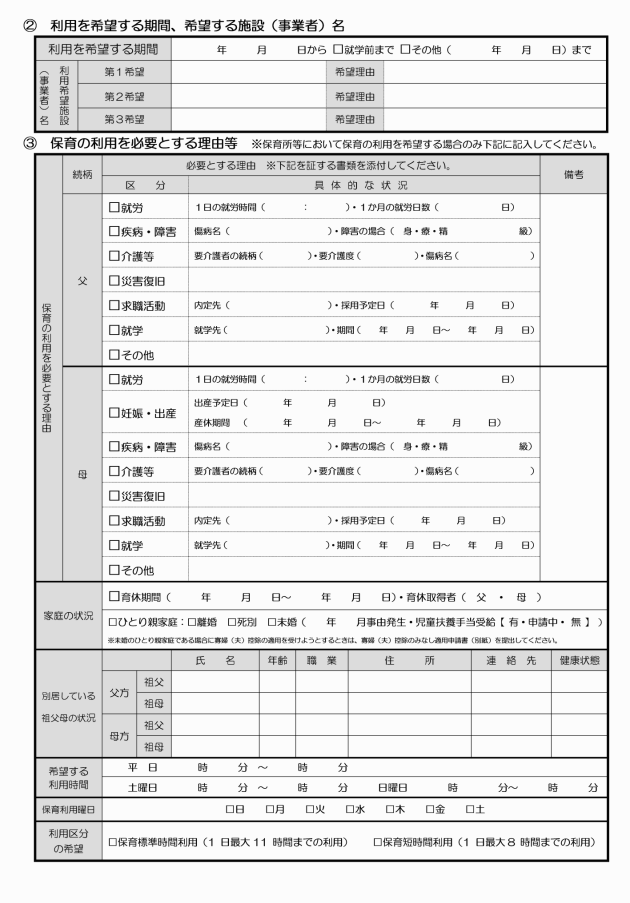

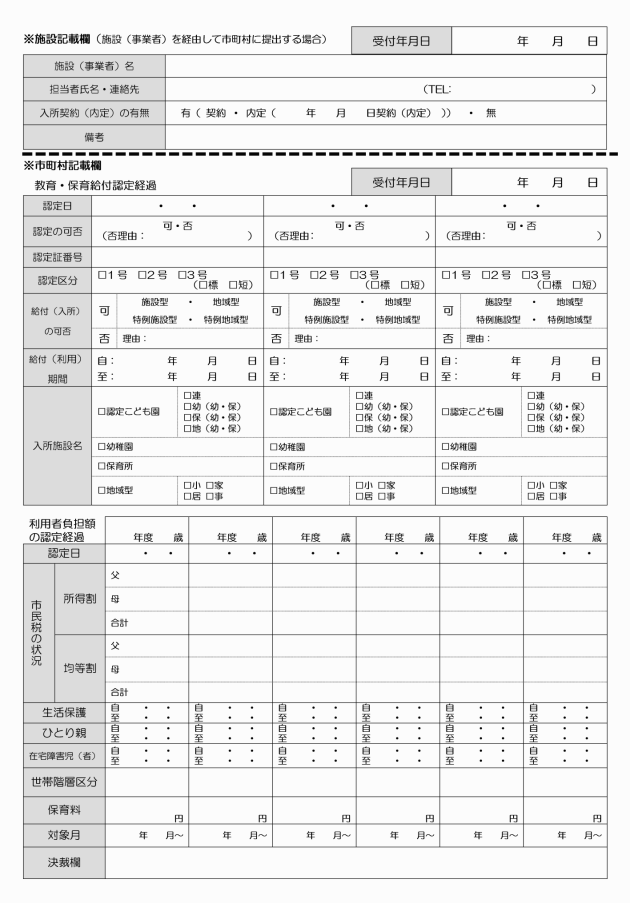

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の認定を受けた者は、教育・保育施設等の利用をしようとするときは、市長が別に定める日までに、鴨川市子どものための教育・保育給付認定申請書・現況届出書(兼教育・保育施設等利用申込書)(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書は、教育・保育施設等の利用を可とする決定を受けた日又は当該申込書に記載された利用の開始日の属する年度の末日のいずれか早い日まで効力を有するものとする。

3 市長は、利用調整において保育の利用に係る教育・保育施設等が市以外の者が設置するものであるときは、当該教育・保育施設等の設置者に対し、保育の利用の要請を行うものとする。

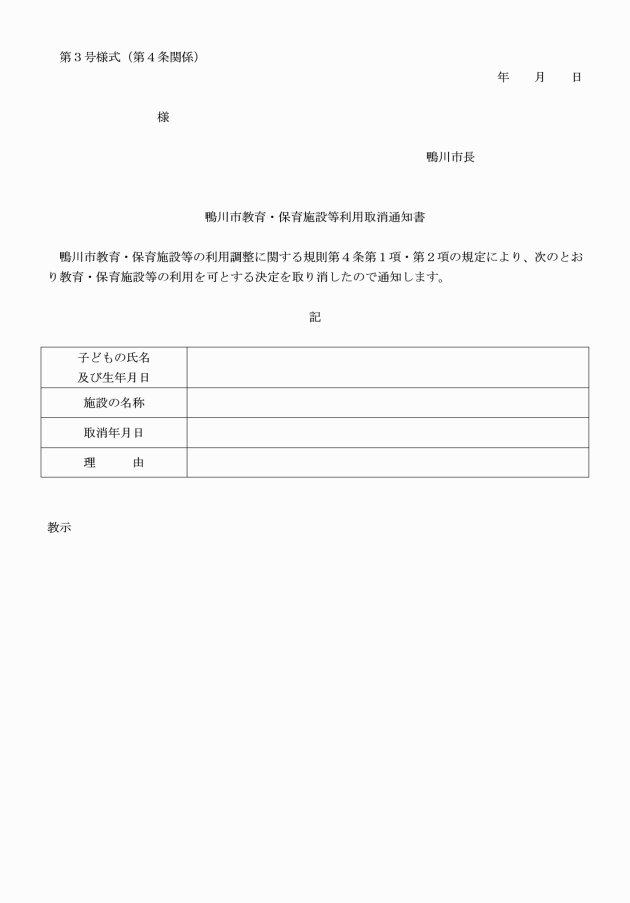

(利用の決定の取消し等)

第4条 市長は、教育・保育施設等の利用を可とする決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 子ども・子育て支援法第20条第3項の認定が取り消されたとき。

(2) 子ども・子育て支援法第20条第3項の認定の有効期間が終了したとき。

(3) 教育・保育施設等の利用を辞退したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により教育・保育施設等の利用を可とする決定を受けたとき。

2 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができるものとする。

(1) 1月を超えて教育・保育施設等の利用をしなかったとき。

4 申込書を提出した者(教育・保育施設等の利用を可とする決定を受けていない者に限る。)が第1項各号のいずれかに該当するときは、当該申込書の提出がなかったものとみなす。

第5条 この規則に定めるもののほか、教育・保育施設等の利用に係る調整及び要請に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日以後の教育・保育施設等の利用に係る調整について適用し、同日前の教育・保育施設等の利用に係る調整については、なお従前の例による。

附則(令和6年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和6年4月1日以後の教育・保育施設等の利用に係る調整について適用し、同日前の教育・保育施設等の利用に係る調整については、なお従前の例による。

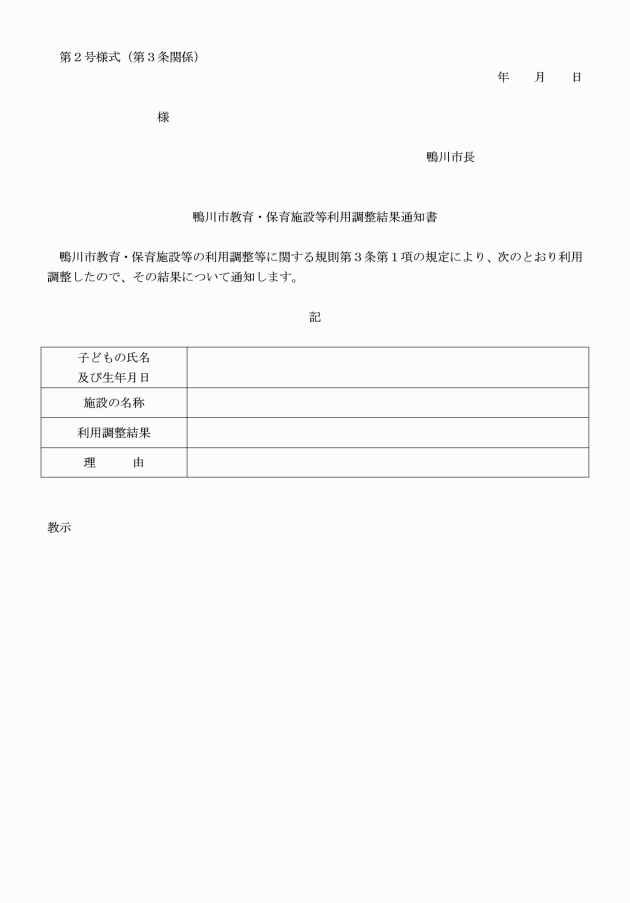

別表第1(第3条関係)

利用調整基準表

番号 | 父母等の状況 | 利用調整基準指数 | ||

類型 | 細目 | |||

1 | 就労 | 1月当たり160時間以上の就労を常態としている場合 | 10 | |

1月当たり140時間以上160時間未満の就労を常態としている場合 | 9 | |||

1月当たり120時間以上140時間未満の就労を常態としている場合 | 8 | |||

1月当たり100時間以上120時間未満の就労を常態としている場合 | 7 | |||

1月当たり80時間以上100時間未満の就労を常態としている場合 | 6 | |||

1月当たり64時間以上80時間未満の就労を常態としている場合 | 5 | |||

2 | 妊娠・出産 | 出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)から出産の日の翌日から8週間を経過する日の属する月の月末までの間で家庭で保育を行うことが困難な場合 | 7 | |

3 | 疾病・負傷・障害 | 疾病又は負傷により常時臥床又は1月以上の入院をしている場合 | 10 | |

疾病又は負傷の治療又は療養のため1月以上の自宅での安静加療を指示されている場合 | 7 | |||

次のいずれかに該当する場合(同程度の障害を有する場合を含む。) (1) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている (2) 療育手帳○Aの1、○Aの2、Aの1又はAの2の交付を受けている (3) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている | 10 | |||

次のいずれかに該当する場合(同程度の障害を有する場合を含む。) (1) 身体障害者手帳3級、4級、5級又は6級の交付を受けている (2) 療育手帳Bの1又はBの2の交付を受けている (3) 精神障害者保健福祉手帳2級又は3級の交付を受けている | 7 | |||

上記以外の疾病若しくは負傷又は障害により家庭で保育を行うことが困難な場合 | 5 | |||

4 | 介護・看護 | 自宅介護 | 同居の親族が要介護4又は5の認定を受けている場合 | 10 |

同居の親族が要介護3の認定を受けている場合 | 7 | |||

同居の親族が次のいずれかに該当する場合(同程度の障害を有する場合を含む。) (1) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている (2) 療育手帳○Aの1、○Aの2、Aの1又はAの2の交付を受けている (3) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている | 10 | |||

同居の親族が次のいずれかに該当する場合(同程度の障害を有する場合を含む。) (1) 身体障害者手帳3級、4級、5級又は6級の交付を受けている (2) 療育手帳Bの1又はBの2の交付を受けている (3) 精神障害者保健福祉手帳2級又は3級の交付を受けている | 7 | |||

入院付添 | 医師の指示により1月以上の入院の付添いに当たる場合 | 5 | ||

上記以外で同居の親族の介護に当たる場合 | 4 | |||

5 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たる場合 | 10 | |

6 | 求職活動 | 求職活動又は起業の準備のため、外出することを常態としている場合 | 3 | |

7 | 就学 | 1月当たり160時間以上の就学を常態としている場合 | 10 | |

1月当たり140時間以上160時間未満の就学を常態としている場合 | 9 | |||

1月当たり120時間以上140時間未満の就学を常態としている場合 | 8 | |||

1月当たり100時間以上120時間未満の就学を常態としている場合 | 7 | |||

1月当たり80時間以上100時間未満の就学を常態としている場合 | 6 | |||

1月当たり64時間以上80時間未満の就額を常態としている場合 | 5 | |||

8 | 虐待等 | 児童虐待等のおそれがあると認められる場合 | 10 | |

9 | 育児休業 | 既に教育・保育施設等に入園している子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもであって、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもである者に限る。)の保護者が育児休業する場合 | 5 | |

10 | その他 | 上記以外で市長が特に必要と認める場合 | 3~13 | |

調整項目 | ひとり親世帯 | +13 | ||

生活保護世帯 | +5 | |||

子どもの兄弟姉妹が現に教育・保育施設等を利用している場合 | +2 | |||

子どもの兄弟姉妹が同時に利用申込みをする場合 | +2 | |||

保護者が保育士資格又は幼稚園免許を有し、保育教諭、保育士又は幼稚園教諭として市内の教育・保育施設等又は企業主導型保育事業所で月に20日以上かつ1日6時間以上就労している場合(就労が内定している場合を含む。) | +15 | |||

保護者が市外に在住している場合(市内に転入予定がある場合を除く。) | -5 | |||

備考

1 番号1から10までの類型のうち父母(父母がない場合は、保護者)のそれぞれが該当する指数を合算する。

2 番号1から10までの類型のうち複数の区分に該当する場合は、最も高い区分の指数を適用する。

3 調整項目に該当する場合は、該当する全ての項目の指数を加算し、又は減算する。

4 番号1について、就労が内定している場合は、上記の利用調整基準指数から2点を減算する。

5 「虐待等」とは、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に規定する児童虐待又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に規定する配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められる場合をいう。

6 「ひとり親世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭等をいう。(別表第2において同じ。)

7 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者がある世帯をいう。(別表第2において同じ。)

別表第2(第3条関係)

同一順位者の順序の決定

区分 | 内容 |

1 | 市内に在住する者(市内に居住する予定のある者を含む。) |

2 | 同居する70歳未満の親族がない世帯又は別表第1類型の欄に掲げる事由のいずれかのために家庭で保育を行うことができる者がない世帯に属する者 |

3 | ひとり親世帯に属する者 |

4 | 生活保護世帯に属する者 |

5 | 多子世帯に属する者 |

6 | 所得の低い世帯に属する者 |

備考

1 「多子世帯」とは、同一世帯に小学校第6学年までの子どもが複数ある世帯をいう。

2 多子世帯に属する者は、同一世帯における小学校第6学年までの子どもの数が多い順とする。

3 所得の低い世帯に属する者は、所得の低い順とする。