本文

長狭小唄保存会

▲取材を行った令和7年9月2日(火曜日)の活動に集まった会員の皆さんと会の代表の石井一巳さん(1段目の右から2番目)

長狭小唄保存会は、古くから伝わる「長狭小唄」の歌と踊りを復活させ、普及させることで、高齢化と過疎化の進む地域の活性化と町おこしを目的に設立された会です。

令和7年度の「みんなで育て鯛!まちづくり支援補助金」の採択を受けて活動をスタートさせました。

代表の石井一巳さんや会員の皆さんにお話を伺いました。

この事業を始めたきっかけは?

長狭小唄の復活のためにこの事業を始めました。

長狭小唄は昭和20年、21年生まれの方が小学生や中学生の時に学校で歌や踊りを教わっていたものです。しかし、それは長狭地区全体ではなく、一部の地区に限られたものですので、知っている人がいなくなってしまうと、その唄は消えてしまう。地域のことを歌った素敵な歌を失くしてはいけない、と思ったのが始まりです。

市の事業「鴨川市みんなで育て鯛!まちづくり支援補助金」の制度を知り、令和6年4月10日に発起人会議を開き、同年5月22日に「長狭小唄保存会」を発足しました。その後、10月に同補助金制度の担当課である市民生活課と話し合いを行い「はじめ鯛!コース 」に採択され、令和7年5月から活動を開始しました。

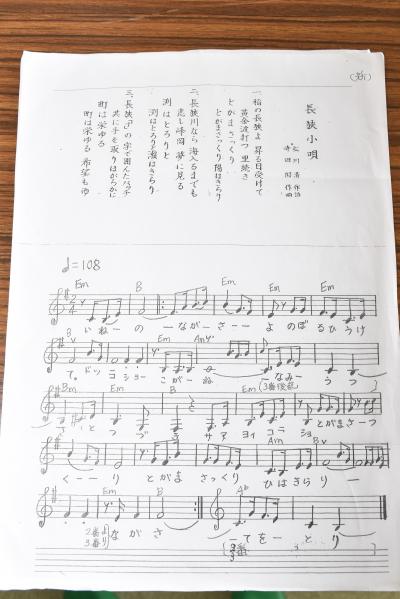

長狭小唄とはどのような唄ですか?

長狭小唄とは、長狭地域の米作りと自然豊かな里山の風景を表現した歌で、昭和30年~46年の市制施行前の長狭町時代に作られ、歌われていたものです。

歌は3番まであり、1番は稲作の様子を、2番は長狭地区の自然豊かな情景を、3番は長狭地区の発展を願う内容になっています。踊りも歌詞に合わせたものになっており、稲を刈る動きや手を大きく広げて地域の発展を願う動きがあります。

長狭小唄の歌詞

【1番】

稲の長狭よ 昇る日受けて

黄金波打つ 里続き

とがま さっくり(※1)

とがまさっくり 陽はきらり

【2番】

長狭川なら 海入るまでも

恋し峰岡 夢に見る

渕はとろりと

渕はとろりと 瀬はきらり(※2)

【3番】

長狭の「ナ」の字で囲んだバッチ(※3)

共に手を取り ほがらかに

町は栄ゆる

町は栄ゆる 希望もゆ

※1 三日月型の鎌で稲を刈る様子

※2 長狭川(加茂川の大山~主基地区にかかる部分の通称)のカーブの淵はよどんで深いが、浅瀬は太陽に照らされて光っている様子

※3 長狭町時代のバッジのこと

▲稲を刈る動きで踊る場面

▲手を大きく広げて地域の発展を願う動きの場面

どのような活動をされていますか?

毎月第1火曜日と第3日曜日に歌と踊りの練習をしています。

また、普及活動にも積極的に取り組んでいます。7月には、市内の金束で行われたコヅカ・アートフェスティバルの盆踊り大会に参加し、参加者の方と一緒に踊ることができました。そのイベントは都会から来た方が多くいらっしゃって、私たちの踊りを1回見て、見よう見まねで踊ってくれました。

10月は、長狭小唄の作詞者松川清氏の出身地である北小町地区のサロンや長狭学園の文化祭で歌と踊りを披露する予定です。長狭学園には、歌のCDを渡しているので、文化祭までに子どもたちが歌を覚えてくれたらうれしいですね。

▲歌の練習を行う会員の皆さん

▲踊りの練習を行う会員の皆さん

今後はどんな活動に力を入れていきたいですか?

やっぱり普及活動には特に力を入れていきたいですね。声がかかれば、長狭地区だけでなく他の地域で行っているイベントでも歌と踊りを披露したいと考えています。

長狭小唄の記憶があるのは年齢が上の方々なので、若い人やお子さんにも知ってもらえるようにいろいろなところで披露していきたいです。まずは長狭地区全体に唄と踊りを浸透させることが今後の目標です。

会員の声

- 活動は楽しいですよ。長狭小唄は私が小学生か中学生の運動会の時に踊っていたものです。思い出しながらみんなで踊っています。

- 地域の方に声をかけてもらってこの会に入りました。人もいるので、お友達づくりの場にもなっています。

会員は現在何人ですか?

現在の会員数は、18人です。会員は随時募集しています。どんどん増やしていきたいですね。

今、この会には、歌や踊りを最初から知っている人もいれば、全く知らない人もいます。なので、みんなで互いに教え合いながら練習をしています。歌や踊りを知らなくても全く問題ありませんので、少しでも興味がある方、ぜひ入会をお待ちしています。

▲踊りを教え合う会員の皆さん

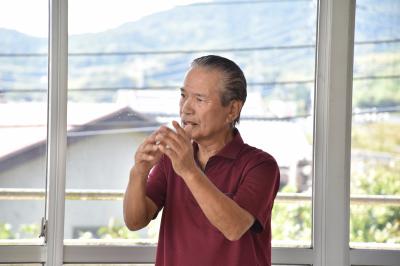

長狭小唄保存会代表 石井一巳さん

長狭小唄保存会代表の石井一巳さん。84歳(取材当時)。昭和40年に長狭町役場(市制施行後は鴨川市役所)に入庁し、平成12年の59歳で社会福祉協議会事務局長を併任。59歳で鴨川市役所を退職し、平成18年まで社会福祉協議会事務局長を務め、その後は主基地区社会福祉協議会の会長、市社会福祉協議会の会長を務めた。

令和7年度、市の「みんなで育て鯛!まちづくり支援事業」の「はじめ鯛!」コースに採択され、長狭小唄の保存・復活のために活動を行っている。