本文

故・谷川俊太郎氏をしのび 作詞校歌の思いを探る

令和6年11月に亡くなった詩人の谷川俊太郎氏をしのび、鴨川小学校で谷川氏が作詞した校歌の理解を深める授業が行われました。

鴨川小学校の6年生が谷川氏について調べながら、校歌に込められた思いを探りました。

現在の校舎とともに校歌が誕生

親しみやすい言葉による詩や翻訳、エッセーで知られ、戦後日本を代表する詩人として海外でも評価された谷川俊太郎氏が令和6年11月13日、92歳で亡くなりました。

谷川氏は数多くの学校の校歌を作詞。鴨川市立鴨川小学校の校歌もそのひとつです。

学校関係者によると、以前は「鴨小子どもの歌」を校歌の代わりに歌っており、昭和44年に現在の校舎が完成する際、当時の校長が校歌を作るよう指示したそう。そこで本市に住んでいた芥川賞作家の近藤啓太郎氏を経由し、谷川氏に作詞を依頼したのではないかとされています。

作曲は、童謡「ぞうさん」などの名曲を生んだ作曲家の團伊玖磨氏が手がけました。

▲鴨川小学校の校長室に飾られていた校歌の楽譜を見る児童たち

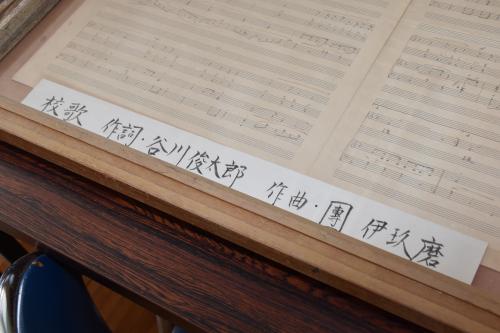

▲楽譜が入っている額には「作詞・谷川俊太郎 作曲・團伊玖磨」の書き込みが

6年生が歌詞に込められた思いを読み解く

令和6年11月の谷川氏の逝去を受け、6年生は11月25日から2月10日までの間、国語や総合的な学習の時間で計9時間にわたり、校歌に関する授業を行いました。

校歌の歌詞だけでなく、谷川氏にも焦点を当て、谷川氏本人について調べたり、関連する新聞記事などを読むなどして理解を深めてきました。

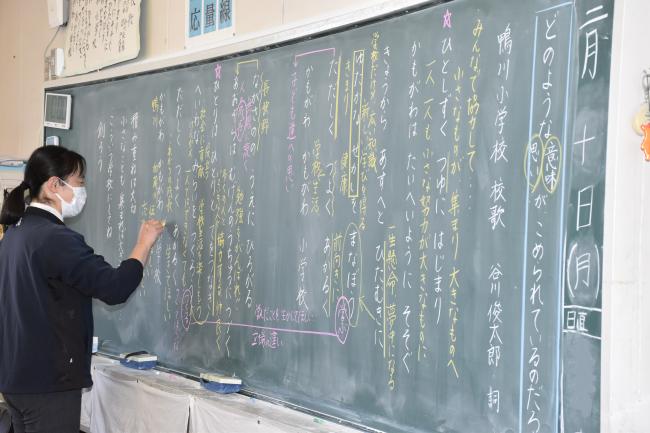

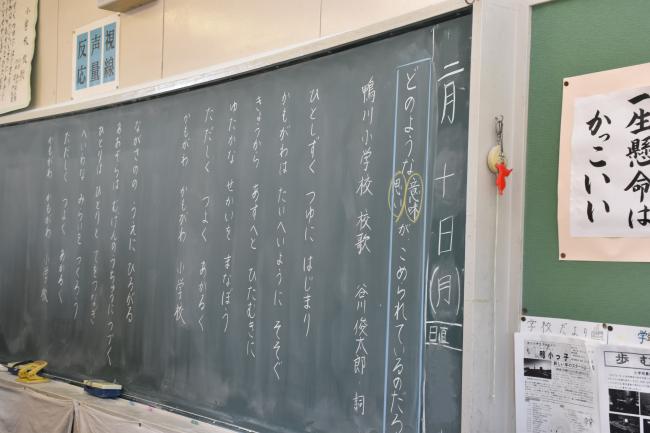

谷川氏は校歌の歌詞をほとんど平仮名で表していることから、まずは言葉を漢字に変換して意味を解釈。最後の授業となった2月10日の授業では、歌詞に込められた思いを考え、発表し合いました。

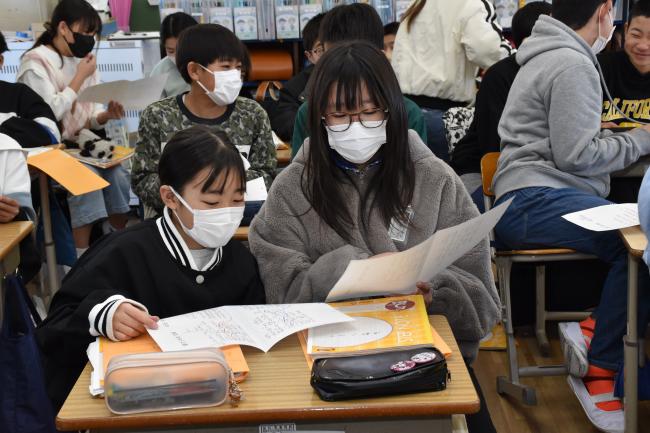

「『ひとしずくつゆにはじまり かもがわはたいへいようにそそぐ』は、ひとしずくの小さなしずくが加茂川に流れ、太平洋になるのは、ひとりひとりだと小さい力でも積み重ねれば大きな力になる、という意味だと思う」、「1番は学び、2番はつくることを示していて、学んだことを生かして、平和な未来をつくってほしいという願いが込められているのではないか」、「2番の歌詞の『ひとりはひとりと てをつなぎ』は、いろいろな人と協力して仲良くしてほしい、ということを谷川さんは伝えたかったのだと思う」などと想像を膨らませ、意見を交わしていました。

授業の最後には、歌詞の意味を考えながら、校歌を高らかに歌いあげました。

▲谷川俊太郎氏本人にも焦点を当てるため写真をモニターに投影

▲歌詞に込められた意味を話し合う児童たち

▲話し合いで感じたことを発表する児童

▲歌詞のみが書かれていた黒板には児童からでた意見でいっぱいに

▲授業の最後、歌詞の意味を考えながら校歌を歌った児童たち

歌い継いでいく大切な校歌

同校6年生の岡崎美咲さんは「谷川さんがいろいろなメッセージや意味を込めて校歌を作ってくれたので、それに応えられるように心を込めて歌っていきたいです」と話し、近藤虎次朗さんは「これまで特に意味を考えずに校歌を歌ってきた。でも授業を進めていったら谷川さんが私たちに伝えたいメッセージを受け取ることができた。これからは歌詞の意味を考えて大切に歌っていきたい」と気持ちを新たにしていました。

授業を担当した吉井芳江教諭は「大人には考えつかない、子どもならではの感性があり、言葉を読み取る力や言葉から想像するイメージの豊かさに驚きました。9時間の授業を行い、校歌に対する気持ちが深まっていると感じました。児童たちには入学式から卒業式まで6年間歌い続けてきた校歌を大切にしてほしいと思います」と話していました。

今後は、3月に行われる6年生を送る会で学習の成果を発表するとのことです。