本文

災害時外国人サポーター養成講座を開催しました

災害時の外国人対応に備えるため、災害時多言語支援センターの設置・運営や避難所巡回訓練を実施しました

日時・場所

- 日時 10月5日(土曜日) 午前10時から午後4時30分まで

- 場所 勝浦市役所

参加者

24名

共催

千葉県、(公財)ちば国際コンベンションビューロー、勝浦市、鴨川市、鴨川市国際交流協会

内容

講義

災害時に外国人が直面する問題とボランティアの役割について

講師 NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会 理事 高橋伸行氏

外国人が直面する3つの壁「ことば(災害時特有の難しい日本語)・制度(在留資格、手続き)・こころ(日本人の冷たい視線・ひそひそ話)」を無くすために、サポーターが取るべき行動について説明がありました。

能登半島地震における外国人支援

講師 NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会 理事 柴垣禎氏

能登半島と房総半島の地形が良く似ていることに触れ、大規模災害が起こると、道路が寸断され、外部からの人的支援を受けられない場合がある。そのため、被災者でありながら、外国人に寄り添う支援者や伴走者になる可能性があることの説明がありました。

支援時のポイントとして、相手が聞きたいことを伝える、話し手が伝えたい内容と受け手が受け入れられる内容が異なることがある、相手を受け入れる気持ちや寄り添う姿勢、困り事を伝えやすい雰囲気づくりなどについても触れました。

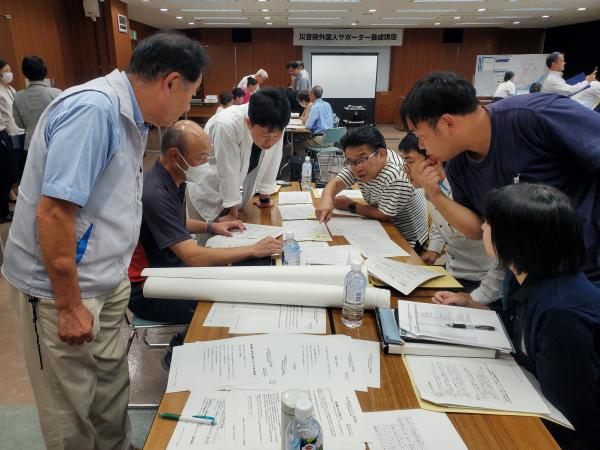

災害時多言語支援センターの設置および避難所巡回訓練

災害時多言語支援センターの設置

センターは、被災地における外国人支援活動の拠点として、やさしい日本語を含む多言語による災害情報提供を中心に行い、その役割は、「行政機関からの災害情報」と「避難所を巡回し、外国人の状況を把握し、ニーズを選別した必要な情報」を、多言語化して外国人に届けます。

避難所巡回訓練

「やさしい日本語」や英語などに翻訳した情報を持ち、被災者役に話しかけるも、日本語が伝わらず、コミュニケーションに苦労する場面も。「やさしい日本語」で話かけることで、相手の困りごとを引き出したり、「多言語指さしボード」を使用し、被災者がわかる言語でコミュニケーションを図りました。

事前に準備した一般的な情報だけでは不十分であること、また外国人ならではの困りごと等、すぐに対応できない場合は、調べてからまた来ることを伝え、被災者に安心を与えることの大切さを学びました。

外国人のための防災教室「災害に備えよう!」

日本の災害を紹介し、災害が来る前に用意するもの、防災マップの見方などを学びました。

参加者:19人(タイ人8人、バルバドス人2人、フィリピン1人、ベトナム人6人、ミャンマー人1名、帰国子女(フィリピン)1名)