本文

議員定数と報酬についての市民アンケートのための参考資料

「市民アンケート」資料ページへようこそ!

鴨川市の議員定数と報酬について、市民の皆様のご意見をお願いします。

鴨川市議会は、平成30年から定数を20人から18人に削減し、報酬は月額336,000円として、現在に至っています。

令和5年度の経常収支比率は100%を超え、今年の人口は3万人を下回っています。その中で、市民にとって市議会や市議会議員がなすべき仕事を行うためには、定数や報酬をどのように定めるのか。人口減少や財政不安に対して、市民の意見聴取や行政監視の機能を低下させないようにするには、どうするのか。

どうぞ、以下の資料群を市民の皆様の意見構築にお役立てください。

なお、市民アンケート実施に伴い、デジタル版をダウンロードしたハガキは使用できません。配布している議会だより(第82号)内のアンケート用紙を使用してください。アンケート用紙は、市議会事務局(市役所5階)においても配布しています。

※市民アンケートの実施概要については別ページに掲載しています。

参考資料

他自治体の状況

人口段階別にみた市議会議員の定数平均の状況(令和6年12月31日現在)

全国25,001人から35,000人(105市)を抜粋した人口段階別にみた市議会議員の定数平均の状況は、以下のとおりである。

|

人口段階 |

市区数 |

定数平均 (人) |

最少定数 (人) |

最多定数 (人) |

報酬月額平均 (円) |

最低月額 (円) |

最高月額 (円) |

|

25,001人から35,000人 |

105 |

16.7 |

12 |

20 |

337,801 |

259,000 |

430,000 |

内訳1

|

人口段階 |

市区数 |

定数平均 (人) |

最少定数 (人) |

最多定数 (人) |

報酬月額平均 (円) |

最低月額 (円) |

最高月額 (円) |

|

25,001人から30,000人 |

52 |

16.2 |

12 |

20 |

337,827 |

259,000 |

430,000 |

|

30,001人から35,000人 |

53 |

17.3 |

14 |

20 |

337,777 |

288,000 |

400,000 |

内訳2

|

人口段階 |

市区数 |

定数平均 (人) |

最少定数 (人) |

最多定数 (人) |

報酬月額平均 (円) |

最低月額 (円) |

最高月額 (円) |

|

25,001人から26,000人 |

9 |

15.7 |

14 |

18 |

343,222 |

281,000 |

420,000 |

|

26,001人から27,000人 |

11 |

15.6 |

12 |

18 |

329,818 |

259,000 |

418,000 |

|

27,001人から28,000人 |

14 |

16.4 |

14 |

19 |

340,714 |

300,000 |

400,000 |

|

28,001人から29,000人 |

7 |

16.9 |

14 |

20 |

321,300 |

288,100 |

350,000 |

|

29,001人から30,000人 |

11 |

16.5 |

13 |

20 |

348,264 |

286,900 |

430,000 |

|

30,001人から31,000人 |

10 |

16.9 |

15 |

18 |

332,500 |

290,000 |

361,000 |

|

31,001人から32,000人 |

14 |

17.4 |

14 |

20 |

328,786 |

288,000 |

400,000 |

|

32,001人から33,000人 |

15 |

17.2 |

15 |

20 |

338,280 |

290,000 |

400,000 |

|

33,001人から34,000人 |

7 |

17.3 |

15 |

18 |

343,571 |

330,000 |

390,000 |

|

34,001人から35,000人 |

7 |

17.7 |

16 |

20 |

356,429 |

327,000 |

391,000 |

人口段階25,001人から35,000人における、令和6年1月1日以降に定数の改定を行う市(令和6年12月31日現在)

|

都道府県名 |

市名 |

人口 (人) |

改定前定数 (人) |

条例適用年月 |

改定定数 (人) |

改定適用年数 |

|

鹿児島県 |

いちき串木野市 |

25,807 |

16 |

平成29年11月 |

14 |

令和7年10月 |

|

兵庫県 |

朝来市 |

27,754 |

18 |

平成25年10月 |

16 |

令和7年10月 |

|

青森県 |

つがる市 |

28,806 |

18 |

平成31年1月 |

16 |

令和9年2月 |

|

愛媛県 |

八幡浜市 |

30,019 |

16 |

平成25年8月 |

15 |

令和7年8月 |

|

鹿児島県 |

南さつま市 |

31,086 |

17 |

令和3年11月 |

16 |

令和7年11月 |

|

福岡県 |

大川市 |

31,143 |

14 |

令和5年4月 |

12 |

令和9年4月 |

|

広島県 |

庄原市 |

31,173 |

20 |

平成25年4月 |

19 |

令和7年4月 |

|

大分県 |

豊後大野市 |

31,998 |

18 |

平成29年4月 |

16 |

令和7年4月 |

|

鹿児島県 |

曽於市 |

32,181 |

20 |

平成25年11月 |

18 |

令和7年11月 |

|

徳島県 |

阿波市 |

34,188 |

20 |

平成22年3月 |

18 |

令和8年3月 |

近隣市の状況(令和6年12月31日現在)

|

自治体名 |

議員定数(人) | 議員定数に関する条例適用年月 |

人口 (人) |

人口割 (人) |

面積 (平方キロメートル) |

面積割 (平方キロメートル) |

議員報酬月額(円) |

| 鴨川市 | 18 | 平成30年5月 | 30,209 | 1,678 | 191.30 | 10.62 | 336,000 |

|

館山市 |

18 | 平成23年4月 |

43,554 |

2,419 |

110.22 |

6.12 |

342,000 |

| 富津市 | 16 | 平成28年4月 | 40,427 | 2,526 | 205.35 | 12.83 | 450,000 |

| いすみ市 | 18 | 平成26年11月 | 34,724 | 1,929 | 257.51 | 14.30 | 327,000 |

| 南房総市 | 18 | 平成30年4月 | 34,519 | 1,917 | 230.22 | 12.79 | 337,000 |

|

勝浦市 |

15 | 平成31年4月 |

15,213 |

1,014 |

94.20 |

6.28 |

288,000 |

※館山市は、令和7年3月に議会改革特別委員会を設置し議員定数など調査検討することとされた。

千葉県内、令和2年以降に定数削減が行われた市

|

自治体名 |

人口(人) (令和6年12月31日現在) |

改定定数 (人) |

条例適用年月 |

条例可決年月 |

改定前定数 (人) |

特別委員会等検討期間 |

|

東金市 |

56,867 |

20 |

令和3年4月1日 |

令和2年6月 |

22 |

令和元年9月~令和2年3月 |

|

四街道市 |

96,479 |

20 |

令和2年2月 |

令和元年11月 |

22 |

─ |

|

白井市 |

62,603 |

18 |

令和5年4月 |

令和4年11月 |

21 |

─ |

|

山武市 |

48,369 |

18 |

令和5年5月 |

令和3年12月 |

20 |

令和3年9月~令和3年11月 |

※成田市は、平成28年6月に「議員定数検討会」を設置し、平成29年5月まで検討・協議が行われ、その結果として定数の改定は行われませんでした。

全国の市の状況

市議会議員定数に関する調査結果 [PDFファイル/642KB](全国市議会議長会ホームページ)

視察研修(意見交換会)

先例自治体である富津市議会、鋸南町議会に視察研修に行きましたので、以下のとおり報告します。

(平成26年設置)鴨川市議会議員の定数等に関する調査特別委員会 調査報告書【抜粋】

議員定数・議員報酬等に関する識者等の参考意見

江藤俊昭氏(山梨学院大学法学部教授)「自治体議会学」より抜粋

・議員定数削減によって、政策提言機能・監視機能の低下になってはいけない。

・議員定数削減を提案するならば、議会の役割を補完・代替する案が必要である。

・議員報酬削減は、議会力・自治力を低下させ、多様な層を議員から遠ざける。

・議員報酬・定数の議論は、それぞれの自治体で住民とともに考えることが必要である。

野村 稔氏(元全国都道府県議会議長会調査議事部長)「地方議会の底力」等より抜粋

・議員定数を減らせば経費の節減になるが、執行機関に対する監視力が低下したら、議会としての役割を十分果たすことができず、結果として住民にプラスにならない。

・地方分権が推進、実現されると地方団体の行財政能力が充実強化される。執行機関の権限が強化されるので、チェックする議決機関(議会)も強化しなければ均衡がとれなくなる。

中邨 章氏(明治大学政治経済学部教授)「地方議会人」2011年2月号より抜粋

・地方行政の活動の量と幅の広さを念頭に置くと、議員の数もそれに対応するだけの大きさの維持が必要である。

・議会が行政監視を重要な機能とする限り、定数カットには慎重にならざるを得ない。

・それとは異なり、立法府としての役割を続けるシナリオを選ぶのであれば、議員の数は少数精鋭が原則である。

廣瀬克哉氏(法政大学法学部教授)「議員力メールマガジン第12号」より抜粋

・議員定数削減は、住民を代表して自治体をコントロールする代表者を減らしてしまうのだから、政治家が身を切る改革なのではなく、住民の手足をもぐ改革にほかならない。

・議員定数削減は、本来であれば住民にとっての不利益な決定なのだということを伝える努力と、「皆さんに必要とされる手足となります」という改革意欲を示すことは代表機関として不可欠な対応である。

全国市議会議長会 都市行政問題研究会《分権時代における市議会のあり方に関する調査研究報告書より抜粋》

・議会の役割として、政策提案・監視機能を十分に果たすためには、相応の議員定数と報酬が不可欠である。

・単に議員定数を減らし、さらには報酬を減らしているのみでは議会改革たり得ず、「削減ありき」の議論ばかりでは議会制民主主義の成熟には繋がらないのである。

総務省自治行政局 地方議会のあり方に関する研究会 《地方議会のあり方に関する研究会報告書より抜粋》

・意思決定機関としての議会がより困難な課題について判断するためには、ある程度の議員数が必要であるとの意見や、議員のなり手の少ない議会であっても、議員の専門性を高めることにより、比較的少ない議員数で住民の納得が得られる議会を実現することも可能ではないか。

・また、議会の監視機能を重視する観点から、地域の多様な層からの幅広い住民が構成員となる多人数の議会も考えられるのではないか。

全国市議会議長会の見解

全国市議会議長会の議員定数・議員報酬を議論する上での見解は、議員定数に関しては、(1)常任委員会方式、(2)人口1万人以下に1人方式、(3)住民自治協議会方式(または小学校方式)、(4)議会費固定化方式が示されている。

また、議員報酬に関しては、(1)市政への貢献度を把握し、それをもとに議員報酬を定める考え方、(2)執行部職員の給与を基準とする考え方、(3)国会議員の歳費を基準とする考え方、(4)日当制を根拠に算出方法、(5)当該団体の長の給与額を基準とする考え方、(6)比較方式、(7)議会費の割合を一定とし算出する方法が示されている。

市民意見の概要

|

開催地区 |

意見・質問等 |

|

鴨川地区

|

・今の議員の報酬が安過ぎる。こんなに安くて議員活動ができるのか。報酬は何年も上げておらず、このままでは議員のなり手がいなくなってしまう。議員だけでも生活できるような報酬にして、政治家を育ててほしい。 ・議員定数を減らすより増やしたほうが良いという考えである。少ない予算の中、市民が自分たちでやれることはやるというようにするには、議員のリーダーシップがないとやっていけないと思う。市民がやる気を起こしていくにはリーダーとなる議員をなるべく多くし、予算をうまく使うにはどうしたら良いかということを考えたほうがよいと思う。 ・世の中の動きが削減ありきみたいな方向性が窺えるが、私は現状の人数で、より一層市のためにエネルギーを使っていく方向性のほうが良いと思う。 ・議員はそれぞれ一生懸命にやっていると思う。もっと市民にアピールしたほうが良いと思う。 ・仮に議員定数を削減した場合には、議員報酬を上げるべき。 ・議員定数に関しては減らしてくださいという声を耳にしている。周辺地区の様子、財政の問題などいろいろあるが、将来のために財政の健全化ということをしっかり議論したほうがよいと思う。ですから18人が良いと思う。 |

|

江見地区

|

・議員の役割は市民要求を汲み上げること。議員定数の問題はその役割の人を何人にするかという話である。だから議員定数は市民の問題として捉えることが必要である。そして、市民を置いてけぼりにしないこと、議員一人が任期中にどれだけの市民と話し合う機会があるのか、市民と議員の関係が重要である。鴨川市議会議員の選挙の投票率がどんどん落ちてきているが、これは市民と議員の繋がりの希薄さが原因ではないか。戦後の民主主義の仕組み、憲法前文が目指している内容を実現するために、その役割を担う議員が少なくていいのか。この点を議論していただきたい。 ・議員報酬は普通と思っていたが、総務省の課税等の状況調べでは鴨川市は月額23万1,250円、また毎月勤労統計では26万2,832円と市民の収入と議員報酬との間ではかなりの開きがあり、議論する必要がある。また、議員報酬については、第三者機関で議論すべきとあるが、自分たちはこう思うという提案で審議会にかけるようにしたらどうか。 ・議員定数に関して特別委員会の意見は、16人、18人、20人の3案あるがどの意見が多いのか。 ・議員定数の削減によってサービスが低下したり、議会運営の質が悪くなってしまったら、議論すること自体が無駄になってしまう。各地区から代表が1人出せるのであれば18人が適当なところかもしれないがどうなのか。 ・議員定数の議論の中で、市が抱える行政課題をどのように捉えて議論してきたのか。 ・どちらに答えが出ようとも、努力をした結果であるので、市民とすれば受け止めていただけると思う。ただ、議員の任期前までには一定の結論を市民に提示していただきたい。 |

|

長狭地区 |

・合併後に議員定数を36人から一気に20人に減らした中で混乱は起きなかったのかどうか。また、人口割も面積割も一気に増えた中、議員活動に支障がなかったのかどうか。なかったとすればもっと減らせという意見は出なかったのかどうか。 ・近隣市・類似市等の比較の中で、3万人ぐらいの人口で14人というところもある。そういったところで問題がなかったかどうか、参考にしていったらどうか。 ・近隣市、類似市等を見ると、市民サイドでは現状維持は考えられない。現状維持の20人という答申だけは辞退いただきたい。 ・近隣市の館山市は、人口は4万8,000人、鴨川市が3万4,000人で、議員定数は館山市18人、議員1人当たりの人口も館山市2,700人、鴨川市1,700人、面積比は鴨川市のほうが高いが、委員会で示されている議員定数18人がスタート点と感じている。 ・議員定数削減によって常任委員会の運営に支障をきたすようであれば考えなくてはいけないし、何とか少数でも頑張っていけるというのであれば、定数削減という形でお願いしたい。 |

|

天津小湊地区 |

・識者の江藤氏、野村氏の意見と全く同感である。無理に減らさなくてもいいと思う。市民は意見を出すけれども、私たちは議員に託しているので、最後は議会で決めてもらいたい。議員報酬については堂々と働いているので、少しも遠慮はいらないと思う。 ・個人的な意見としては議員定数20人でいいと思うが、近隣市の議員定数を考えると2名減の18人が妥当だと思う。議員報酬については、2人削減されると仕事量も増えてくるし、生活ができるだけの報酬は必要と思うので、今より高くなってもやむを得ないと思う。 ・議員定数は削減の方向できていると思うし、自分自身もある程度減らすべきだと思う。私の考えでは委員会を6人ずつの構成で、2人減の18人がいいと思う。また、議員報酬については今までどおりでいいと思う。 |

委員会の結論

議員定数に関する結論

議員の定数については、現行の20人から2人削減して18人が適正である。

論拠

現在の地方自治制度のもと、執行機関と議会は対等の関係で、相互に緊張関係を保持しながら協力して自治体運営に当たる責任を有する。

そういった中、議会は多様な民意を反映させ、政策立案や監視機能を効果的に発揮することが求められており、こういった観点からは議員定数は多いほうが望ましく、安易な削減は議会の弱体化につながる恐れもある。

しかしながら、本市の議員定数は、全国の同規模の都市と比べると若干多い状況にあり、近隣市においても、本市より人口の多い南房総市は同数であるが、館山市、富津市、いすみ市では、本市より少ない議員定数により議会運営が行われており、市民との意見交換会でも近隣市の議員定数を意識した意見も多かった。

また、本市の議会運営は、委員会中心主義により運営されているが、委員会構成の観点から見ると、一常任委員会当たりの構成は6人から7人となっており、これまで大きな支障もなく運営が行われてきている。

また、委員会の議論、市民との意見交換会では、議会の役割の一つとして市政を監視する機能を重視する意見もあり、議員定数の議論の中では大きな論点・留意点となったが、議員一人ひとりの資質の向上や、議会改革・活性化を進め、議会機能を高めていくことへの期待や、大幅な議員定数の削減を求める声も少なかったことから、現在の総務、建設経済、文教厚生の各常任委員会体制を維持し、一委員会当たり6人構成の18人としても議会運営上、大きな支障を来たすこともなく運営できると判断し、本委員会として議員定数を2人削減の18人とすることが適正であるとの結論に達した。

議員報酬に関する結論

議員報酬については、市長の諮問機関である特別職報酬等審議会に委ねることが妥当である。

なお、現在の議員報酬が決定されて以降、相当の期間、特別職報酬等審議会が開催されていないことから、議長から市長に対して、当審議会の開催を要請することを望むものである。

また、その際には、本特別委員会の調査報告書など、情報提供に努めることとする。

論拠

議員報酬は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付であり、地方自治法第203条が支給の根拠となっている。

地方分権改革や地域主権改革が進み、自治体経営が複雑・高度化している中、自治体経営の一翼を担う議会の構成員である議員の活動も高度化・専門化しており、他の職をもって議員活動をすることが非常に困難な状況となってきている。

法的に議員報酬は生活給ではないとされているものの、現実には議員の専門職化が進んでおり、本来の議会の役割である多様な民意を自治体経営に反映するといった役割を果たしていくためには、ある程度の生活給としての保障が必要であるとする意見が、委員会や市民との意見交換会でも出された。

本来、議員報酬については、市長や副市長などの特別職とともに、市長の諮問機関である特別職報酬等審議会において審議され、議会に提案されるのが一般的であるが、現在の報酬額の決定以降は相当の期間、同審議会が開催されていない状況にある。

こうしたことから、委員会では、議員報酬の見直しが必要とする意見も出されたが、公平な第三者機関である特別職報酬等審議会に委ねることが妥当であり、その開催を市長に求めることとする意見を本委員会の意見とすることで一致を見たところである。

なお、その際には、同審議会における議論の参考となるよう、本委員会の調査結果などの情報提供に努めることとした。

(平成26年設置)鴨川市議会議員の定数等に関する調査特別委員会 調査報告書【抜粋】 [PDFファイル/154KB]

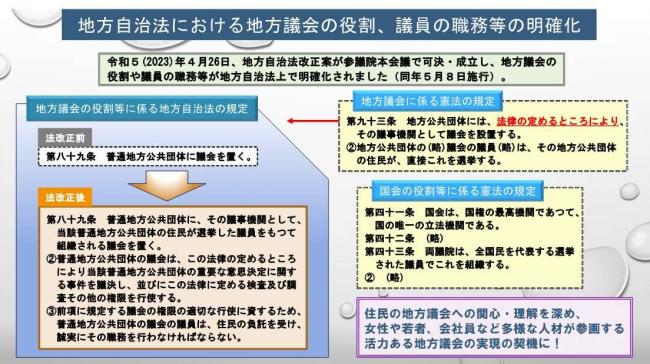

議員定数や議会の役割等の法律等の規定

地方自治法 【抜粋】

地方自治法第91条において、市町村の議会の議員の定数について規定しています。また、同法第96条においては、普通地方公共団体の議会が議決すべき事件を列挙されており、これらは、地方公共団体の運営において重要な意思決定を伴うため、議会の議決を経ることが必要とされています。その他、地方議会の役割、議員の職務等は以下のとおり明確化されています。

地方自治法における地方議会の役割、議員の職務等の明確化 [PDFファイル/333KB](全国市議会議長会ホームページ)

鴨川市議会の議員の定数を定める条例

鴨川市では、議会の議員の定数は、以下のとおり条例で定めてます。